職場 | 職場修練

「一天工作4小時」是天方夜譚?外商主管持續做3件事,比別人早下班只是日常

- 提高生產力的關鍵不是提高工作速度,而是改變思維和找到方法,並且要不斷練習形成習慣。

- 可以善用工具追蹤個人的黃金時段,利用該時段做最需要專注力的事情。

- 也可以用80/20法則識別出最有價值的工作,並透過艾森豪矩陣分類任務優先度,創造雙倍產值。

一個台灣人如何在跨國公司,7年內連續升遷7級?Peter Tu從一個小小約聘員工,一步步升遷,成為管理跨時區員工的主管,他是如何做到的?他將透過一系列文章,拆解升遷的必備技能!

剛加入外商時發現,團隊裡處理事情比別人快的同事,通常五點多就能準時走人,大家卻要6、7點才能下班。於是,我偷偷觀察他們如何提高效率,有時也直接問他們有什麼訣竅,透過學習、模仿提升自己的工作速度。

這樣做的結果是,雖然我的動作比其他同事快了一點,但想在本質上甩開其他人、提升效能卻是不太可能。尤其是在處理數據分析或整理報告等複雜問題時,效率很難有飛躍性的提升。

某天,我偶然看到一本書《一週工作四小時》,一開始只覺得很鬧,一天工作4小時都像天方夜譚,更別說一週只工作4小時。

書中提到了幾個概念,像是生產力是什麼、忙碌不等於生產力等。我才了解到,在科技業裡,有些人是十倍產值的員工。十倍產值的員工之所以會有十倍產值,不是因為他們的速度比別人快十倍,而是他們在處理事情的思維和方法,比別人聰明很多。

所以,在不同的基礎架構下,十倍產出員工設計的系統,和平庸員工設計的系統,效能可以是天差地遠。理解這個概念之後,我開始正視「提升生產力」的知識和方法。

忙碌不等於生產力!3個可以練習的生產力習慣

那時候我其實不太理解生產力背後的邏輯,只覺得概念聽起來好像很有道理。所以,除了前文提到的《一週工作四小時》以外,我進而開始研究其他生產力書籍,從中得到了其他提升生產力的知識。

1.從個人開始,打造增進生產力的原子習慣

模仿同事、參考他們的生產力技巧是在學習知識,而知識需要經過不斷的練習,才能真正變成技能。

《原子習慣》一書中的案例是一堂攝影課的實驗。實驗將學生分成2組,一組學生的目標是拍攝大量照片,他們要在課程結束時挑出一張最好的作品;另一組學生則只有一個目標,就是期末交出一張「完美」的照片。

結果很有意思,拍了許多照片的學生反而更能拍出高品質的作品。這是因為他們在大量嘗試和失敗中,逐漸摸索出好的構圖、燈光和角度,讓自己的技術得到顯著的提升。另一組只聚焦在「完美」的學生,由於練習次數少,反而難以達到理想中的效果。

從這個案例,我們可以學到,空有知識沒有用,必須要不斷練習才能真正有高產出。

2.找到自己的習慣,並捍衛黃金時段

專注力不僅需要靠練習,更需要設定好規範,讓其他事物不隨意打擾自己的黃金時段。《深度工作力》強調,在無干擾的環境中進行高品質、深度工作的必要性。

書中也提到一個很有趣的概念,專注力就像水庫,使用時會消耗能量。頂尖人士的專注力一天大概有4個小時,超過這個時間後,效能的邊際效益會逐漸遞減。

這概念也和《最有生產力的一年》中的「黃金時段」概念相吻合,該概念強調要在一天中找到個人最專注、最高效的時段來進行深度工作。

這讓我跳脫了「忙碌等於生產力」的錯覺,大幅提升工作品質,還減少因頻繁切換任務而產生的效率損失。

3.加倍放大自己的產出價值,把雞蛋放在同一個籃子裡頭

1906年,義大利經濟學家帕雷托(Vilfredo Pareto)研究國家的土地所有權分布時,發現了一個驚人的事實,80%的土地掌握在20%貴族手上。這個現象不僅代表了貧富不均,更代表了事情通常不會按照平均分布發展。

這個概念後來被稱為帕雷托法則(Pareto principle),在《80/20法則》一書中也提供了類似的生產力框架,幫助我們找出20%真正有意義的工作,做完就可以創造80%的價值。

利用系統性的規劃,並管理事情的先後順序,可以幫助我們識別並專注於最具影響力的工作,把所有生產力和精力放在最有價值的事情上。

我透過實踐解鎖生產力,創造雙倍產出

學到上述理論後,我開始實踐讓個人生產力最大化的技巧。透過刻意練習來提升自己的工作效率,反思重複操作的步驟有哪裡可以改善。越是不熟悉,越要練習。

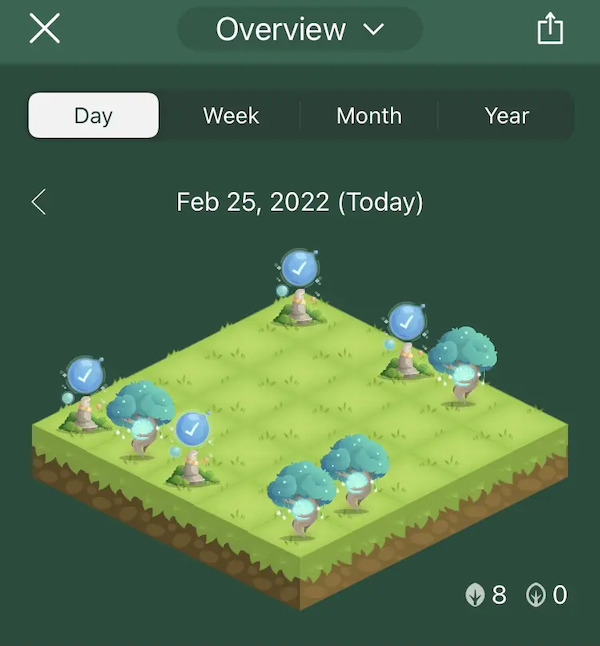

我也會刻意練習專注力,搭配番茄工作法,讓自己維持25分鐘的高產能狀態。也搭配「Forest專注森林」這個App提醒自己不要多工處理(Multi task),不斷精進自己的專注能力。

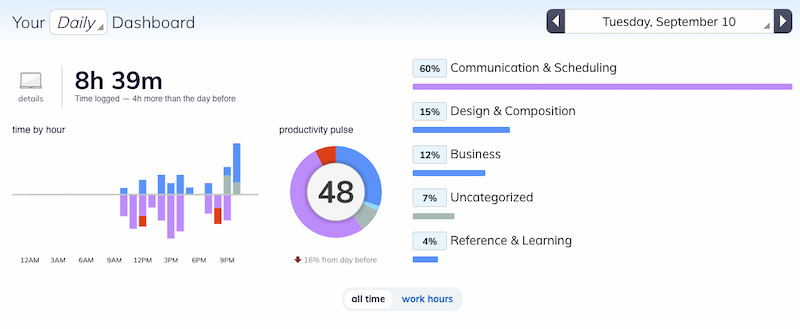

當產出效率達到自己滿意的水準後,我會利用「Rescue time」追蹤自己的黃金時段。像是把自己每天的工作種類歸類,把閱讀Email分類到低生產力工作,撰寫報告則是高產能的工作。

透過電腦紀錄的方式,控制自己的工作效能並找出黃金時段,確保每天的生產力都達標。

我在還沒有開始帶人以前,生產力大概可以達到75%,開始當主管後,把時間都花在溝通上,所以生產力下降了不少。

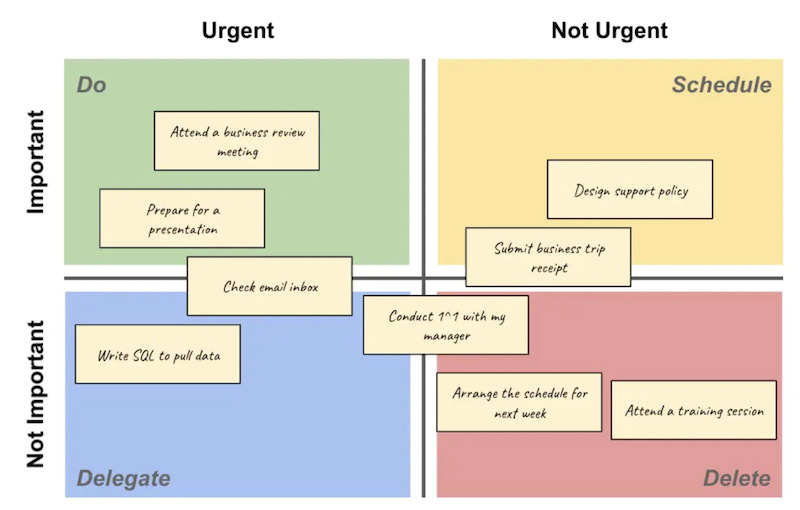

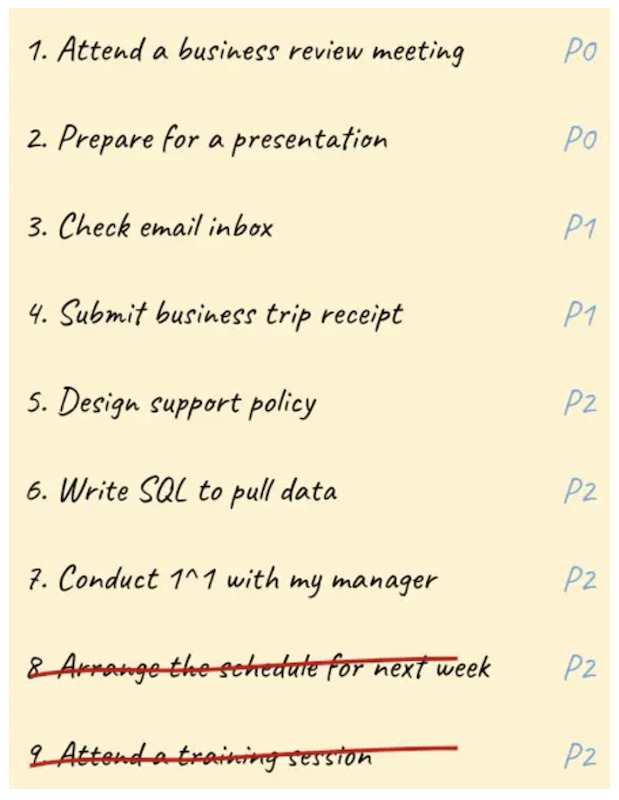

最後,當我的生產力到達極限時,我會轉而綜觀全局,把貢獻給團隊的生產力也納入考量。這時候就可以利用艾森豪矩陣搭配80/20法則,挑選出最重要的工作(Prioirty 0),並放棄沒那麼重要的事情(Prioirty 2)。

我會把所有事情放在4個象限的矩陣上,找出事情重要性、緊急度的排序。

分類完之後,我會再按照順序全部看一次,排出哪些事情最重要,哪些事情不重要。

這時候「學會說不」帶來的生產力,遠大於一直往自己的待辦事項加東西,所以我會忍痛把不重要的事刪掉,確保最重要的事情只占所有項目的20%(80/20法則)。

經過實踐,我在工作上不只效率高,效力也高。幾番練習後,我發現比別人早下班只是隨之而來的小確幸,真的帶來差異的是花同樣的時間卻交出雙倍的價值。

綜合來看,這些生產力理論構出了一個連續的流程,從建立習慣、深度工作、時間管理,再到安排輕重緩急,利用系統來規劃。

這樣的框架,我成功的從微觀行動,進展到有宏觀的高效工作策略,從而加倍自我生產力,在同儕中脫穎而出。

責任編輯:倪旻勤

核稿編輯:陳瑋鴻

商周大調查

巴菲特明明在拋售股票,卻對蘋果死心塌地!理由超乎想像

多年前投身服務業,經歷了飯店櫃檯、電商公司的小編及行銷,而後輾轉進入知名外商客服部門。目前擔任外商高階主管,旅居荷蘭。期望透過分享自身故事和經驗,幫助工作者找到自己的職涯方向,並實現理想。