焦點 | 時事分析

兒福聯盟置產爭議解析:捐款人不是要你窮,是不爽你「藏富」

2024年3月,北市發生疑似保母虐待1歲男童致死事件。根據男童家屬友人指出,涉案保母是由社會局和兒福聯盟轉介。兒福聯盟隨後發表致歉聲明,也表示會配合調查。

回顧2019年,兒福聯盟花費3.7億元在台北市內湖購買辦公室和活動場地,同樣引起輿論譁然。當時兒福聯盟曾澄清,購置辦公室費用從機構每年結餘提撥,未動用專款。

(編按:本文刊登於2019年12月6日)

兒福聯盟因準備花費3.7億元,在台北市內湖購置辦公、活動場所,引起輿論譁然。捐款者擔心自己善款被濫用,支持者認為不該要求社福團體只能「喝西北風」,該怎麼看待這場風波?我們從以下問題層次來梳理:

Q1:社福團體必須窮嗎?

A:就像用愛不能發電,要專職人員只靠愛心度日、困苦經營的公益組織,也多半難以持久,而且難以養出專業環境—公益需要專業,而不只是愛心,才能真正發揮效益。

Q2:那它們該「多有錢」?

A:先比幾個數字。兒福聯盟2018年資產總額33.8億元;以服務老人為主的門諾基金會,2018年總資產5.5億元。範圍更廣的慈濟慈善基金會則是1298億元,要照顧兒童、老人、各種慈善工作,這些資產規模夠不夠?

再看年度收支結果,兒福和慈濟的捐贈占收入都高達8成以上,2018年收入減支出後的結餘,兒福約2.9億元,占比34%,也就是去年收入的3成多都「省」下來了;慈濟則結餘6.6億元,占比10%;門諾的捐贈收入占42%,收入的49%都來自醫療等附屬事業,去年結餘1.1億元,看起來「最窮」,但占比33%,與兒福差不多,也可解讀為「很會省」。

因此,答案就是無法一概而論。組織規模、事業計畫、支持結構決定了一個公益機構有多少錢、花多少錢、存多少錢。

Q3:用累積餘款購置不動產,有問題嗎?

A:如果不偷、不搶、不騙,沒有問題。兒福每年結餘都約2億多元,餘款多次提撥到幾個專用基金,如「家庭重建服務基金」、「偏鄉兒童服務基金」以及「置產基金」,到2018年置產基金已累積到3.3億元。公益團體用累積的錢買不動產自用,甚至選在交通方便、能增值的都市精華區,只要有助於公益目的,而且沒有因為這筆開銷縮減原本的公益投入,其實無須苛責。

Q4:那這次風波真正的問題在哪裡?

A:在資訊透明度,不夠誠懇。尤其捐款人看了新聞報導才知道置產的事,難免易生「被瞞住」的不適感。比較官網,門諾基金會首頁點開「關於」欄目,直接就可找到每年度經會計師簽證財報的點選項目;慈濟官網則可找到年度報告書,洋洋灑灑200多頁的最後數十頁,也有附上經會計師簽證的財報。

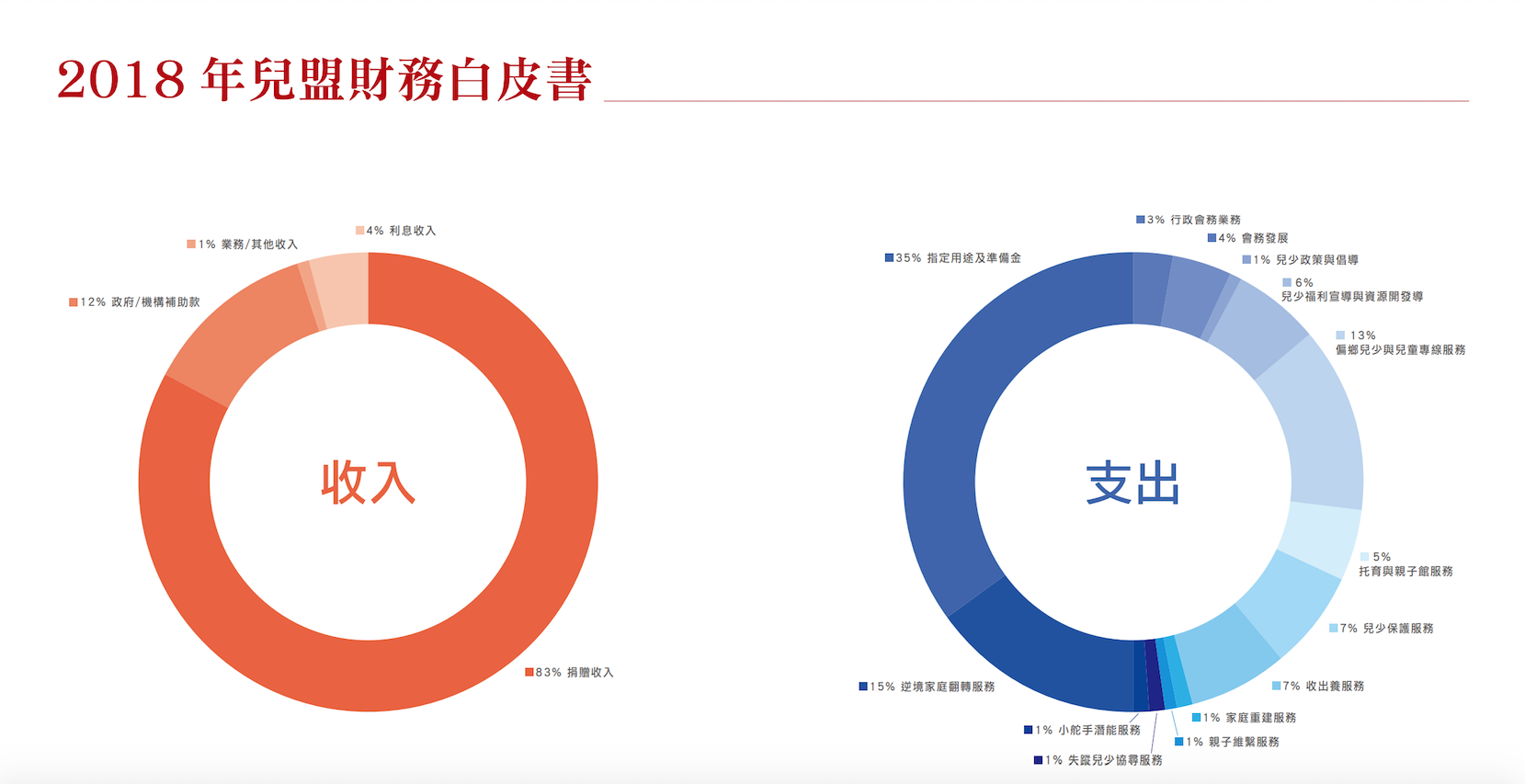

兒福聯盟的官網「出版品」欄,雖可找到名為「童心」的年報,但擺到最後頁面,名為「財務白皮書」的地方(見下圖),卻只有一張年度收、支大項的百分比圖,沒有實際金額,也沒有正式財報。它的財報,可另從「公益團體自律聯盟」的網站中覓得,如果大家很熟悉這些NGO平台的話;而置產基金雖多年來早已陸續提撥,但相關的計畫資訊,官網、財報都難尋。

Q5:所以捐款人該怎麼做?

A:如果你仍支持、信賴這個公益機構的理念和運作,請繼續提供一般性捐款。如果想透過它幫忙弱勢,但又不太願意捐款被彈性運用在不同項目,那可選擇捐助專案、指定用途,還是能讓你的愛心開花結果。

責任編輯:周盼儀

商周大調查

川普關稅恐慌擊潰股市,投資怎麼辦?專家:不該改變你的整體計畫!

除了每個星期四,熱騰騰準時上架的《商業周刊》以外,「商周頭條」將提供你來自商周記者第一線的採訪觀察、更即時的時事話題分析,與更深度的觀點分享。