焦點 | 時事分析

「只」被川普課10%關稅?新加坡為何如臨大敵

- 新加坡雖僅被川普的對等關稅課徵10%稅率,但該國的中轉貿易與海運業,恐受全球貿易縮減重創。

- 新加坡作為全球貿易與金融的「中間人」,與傳統出口製造的經濟體相比,更容易受到全球貿易壁壘波及。

- 新加坡總理黃循財發表的談話中,提到政府有儲備金,展現出星國政府「居安思危」的意識,值得台灣借鏡與反思。

▌作者簡介:許文泰。明尼蘇達大學經濟學博士、中研院經濟所研究員。曾任教於新加坡管理大學、新加坡國立大學與香港中文大學。

在川普瘋狂的對等關稅政策中,新加坡扮演什麼角色?

有人說,新加坡只被課10%的對等關稅,算是很低的。這是事實,但情況對新加坡恐怕比其他出口導向國家還要更嚴重。有人拿新加坡總理黃循財的談話來反諷現在的執政黨官員,我覺得大可不必,理由如下。

首先,新加坡對美國的順差並不大,有時甚至出現逆差。在川普以美國對各國的「相對順差」來計算關稅的邏輯下,新加坡自然不會被課以太高的關稅。

新加坡總理黃循財已發表談話。相較於台灣政府,新加坡政府最特別之處在於懂經濟學的官員很多,發言也都相對合理。他們清楚知道,川普推行的對等關稅,其實會帶來很大的傷害。

雖然新加坡被課的關稅相對較少,甚至有人說對新加坡有利,因為其他製造業競爭對手被課得更多。然而,新加坡雖然有20%以上的製造業,對其而言,更重要的其實是「中間人產業」。

新加坡的港口吞吐量是世界第二大。這主要來自國際貿易,而且大多數與新加坡本身無關,是其他國家之間的轉運貿易。畢竟新加坡人口僅約570萬,不可能有龐大的消費需求或製造業中間財*的需求。

*編按:指產品或服務生產過程中尚未成為最終產品的中間階段產出。

當全球貿易普遍預期將受到川普政策的重擊時,新加坡的港口轉運、貿易、海運服務業,以及與海運密切相關的石化業,勢必首當其衝。這與新加坡對美出口商品僅被課10%關稅,其實沒有直接關係。

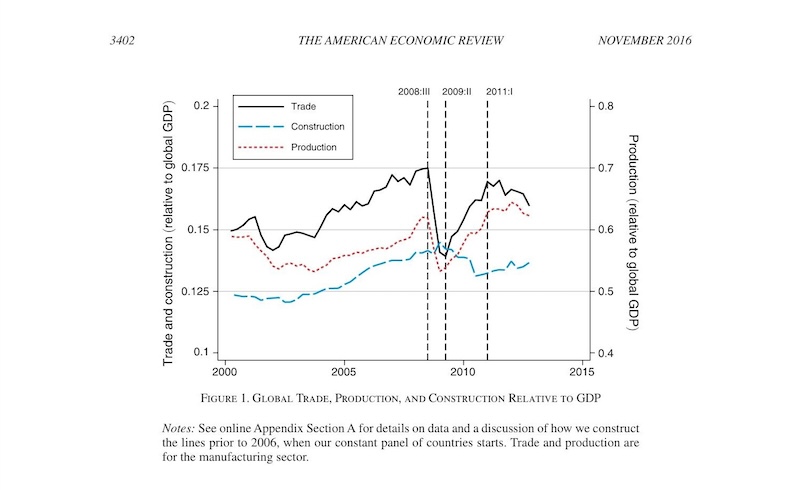

有人提到,上一次出現這種瘋狂的貿易壁壘,正是在1930年代經濟大蕭條前夕。事實上,1930年的經濟危機,是貿易崩毀導致金融崩毀;而2008年則是金融崩毀導致貿易崩毀。

金融業與貿易之間有非常直接的連結,尤其對於像新加坡這樣的國際金融中心而言更是如此。在我的都市經濟學課堂中,我會花約20分鐘向學生解釋:為什麼國際金融中心多半發展於貿易大港。

因此,這些對經濟學非常熟悉的新加坡高層,當然會感到憂心。因為新加坡正是全球貿易與金融的超級「中間人」,比起製造業被課的10%關稅,這些中介產業所面臨的風險才是真正的重點。

反觀台灣,我們不是什麼了不起的中間人,而是真正的「出口導向」國家。出口占GDP比例達32%,絕非小數目。這2個經濟體的性質不同,不能一概而論。

關於黃循財的談話

我也很想知道我們的政府能做什麼。不過黃循財的談話並沒有提出太多實質內容。除了明確表態「不會課徵報復性關稅」之外,基本上只是上一堂課,呼籲大家團結、做好準備⋯⋯,這樣的內容,有什麼值得拿來嘲諷台灣政府的呢?

新加坡的確有很多值得稱道的地方,但這一點其實還好。

不過,黃循財在談話中提到:「我們有儲備金、有社會團結、有堅定的意志。但我們也要做好心理準備,迎接更多未來的震盪。」這點值得深思。畢竟,多數國家的政府都是負債經營,極少有財政盈餘,也缺乏儲備金。這正反映出新加坡「居安思危」的文化特徵。

台灣面臨的風險其實比新加坡更大,但我們行事上往往缺乏長遠規劃,在財政上自然也無法累積儲備。這是我們需要反思的地方。

另外,台灣是一個比新加坡更民主的社會,自然也更難形成「社會團結」。但至少,批評應該要有所根據才是。

*本文獲「許文泰博士」授權轉載,原文連結。

責任編輯:陳瑋鴻

核稿編輯:倪旻勤

商周大調查

「貨到了港口,美國客戶卻說千萬別出!」川普關稅重拳:台灣出口關機中

這是一個開放給所有商周讀者發聲的管道,如果你有意見想法不吐不快,歡迎大聲說出來!(來稿請寄至red_chen@bwnet.com.tw)