國際 | 全球話題

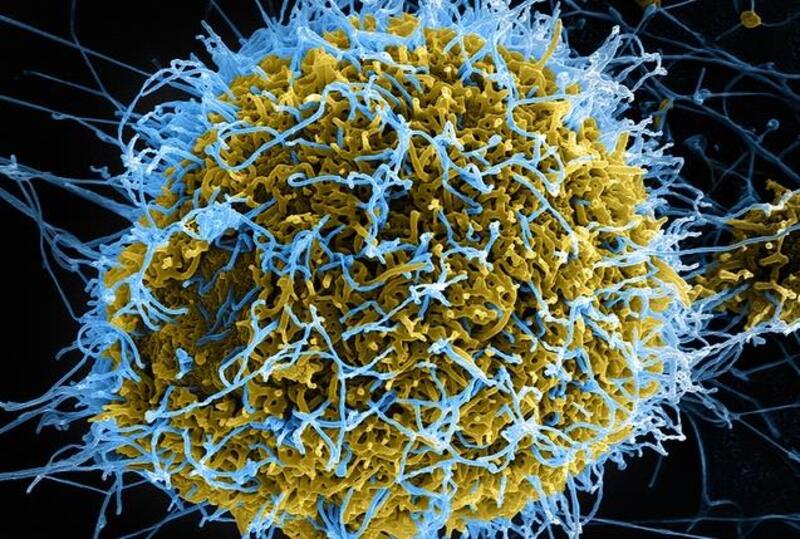

伊波拉病毒 教會我的事

在仍在肆虐的伊波拉危機中,損失的不僅僅是生命。我們必須從最近的伊波拉大爆發中汲取兩大教訓。首先,與一種疾病的鬥爭,絕不能以犧牲整體醫療體系為代價。醫療體系不足的國家,也許可以在非政府組織和外國政府的協助下,處理某些小病,但當面臨意料之外的新疾病的爆發時,可能出現毫無準備的情況。

比如,在賴比瑞亞,五歲以下兒童瘧疾患病率,從2005年的66%,下降到了2011年的32%以下。儘管如此,當今年上半年伊波拉病毒從相鄰的幾內亞,進入賴比瑞亞時,該國的衛生基礎設施馬上就被摧毀。2千多名賴比瑞亞人因伊波拉喪生,並且伊波拉至今仍在肆虐。除非提高整體醫療體系水準,否則在某些領域,表現出色的其他國家,也仍可能面臨巨大的傷亡數字和長期經濟動亂。

伊波拉所帶來的第二個教訓是,新技術的發展與對病毒的蔓延,仍存在巨大缺口。我們的政策和方法常常是被動的,而非前瞻性的。結果,一線醫護人員很難找到平價易用的保護性設備,及迅速、可靠、魯棒、高性價比的現場檢測。

美國國際開發署(Agency for International Development)、白宮科學與技術辦公室(White House Office of Science and Technology)、疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)以及國防部宣佈伊波拉為「重大發展挑戰」,並啟動了支持務實、高性價比的治療和預防方法的計畫,這是邁向正確方向的重要一步,但這些措施,若要真正發揮作用,應該在爆發前就開始。在可進行田野實驗前,新技術需要時間檢驗,而對於任何新發明,擴展到大規模生產也是重大挑戰。

伊波拉危機表明,我們需要思考,基礎層面的創新能力。正如發展中世界的醫療體系需要強化。

工學院學生,往往缺少對人類整體所面臨挑戰的知識和理解。醫學生和公共衛生教授,有時會從事研究或參加研討班,但工程師的機會甚少。結果,天才科學家和工程師,常常沒有辦法意識到需要解決的問題,即使是被動員起來這樣做的科學家和工程師,也無法將他們受到的訓練,應用於新出現的威脅。

人類將面臨病毒不斷挑戰,這場鬥爭的勝負,取決於醫療機構的強度,及有效打擊病毒工具的能力。

穆罕默德·哈米德·紮曼是波士頓大學生物工程學教授

作者簡介_Project Syndicate

作者簡介_Project Syndicate

從諾貝爾經濟獎得主、哈佛、耶魯等知名大學教授到聯合國官員;從中國、新興市場、歐美到中東、阿拉伯世界,全球財經大師開講,深入淺出剖析國際大事。