職場 | 教育趨勢

強調學業成績,只是在告訴教授你並不特別!考完學測,申請入學你最該知道的事...

學測成績公布,幾家歡樂幾家愁,已經有些高中生抱著放棄申請入學的心情,準備全力衝刺指考了。不過,考得不理想的學子們不用急著用成績來做決定,除非是抱著非某系不上的決心,又剛好沒有達到申請標準,不然,你可以更大膽地嘗試申請看看。因為,「申請入學」本來就是為了降低量化成績對入學的影響力而設計的制度。只是台灣學生太害怕被拒絕,若要申請學校科系,常常只申請那些「有把握」的科系,所以,學測申請生往往是「高分低就」。而教授想的跟學生不同,在學測申請後還有指考分發,既然有兩次機會,為什麼一開始不錄取「特別優秀的學生」或「特別有興趣的學生」呢?

於是,在教授跟學生之間,會出現一個有趣的配對。學生常常只敢填比自己的落點「低」一些的科系,而教授卻想錄取比科系的落點「高」一些的學生。這一來一往之間,就推高了申請的錄取門檻。所以,如果在申請時,只強調自己的成績,就會跳入這個惡性循環中。逼迫自己在眾家高手中,以國英數社自五大科目,以量化而缺乏彈性的方式去與別人比較。當申請人這樣做,其實正在強調「我不特別」,我拿不出別的東西來證明,我值得一張錄取通知單。

想申請到理想的學校,必得跳脫量化的,用成績比較的方式。成績可以作為興趣的佐證,但在備審資料中,還是得講出讓人眼睛一亮的「特質」。比如說,申請政治系的學生可以拿出投稿社論的文章作為備審資料,對自己關心的議題提出自己的觀點,然後拿出社會科的成績證明自己具備社會科學潛力,尤其,如果那個「成績」跟即將申請的科系有越高的相關性越好。

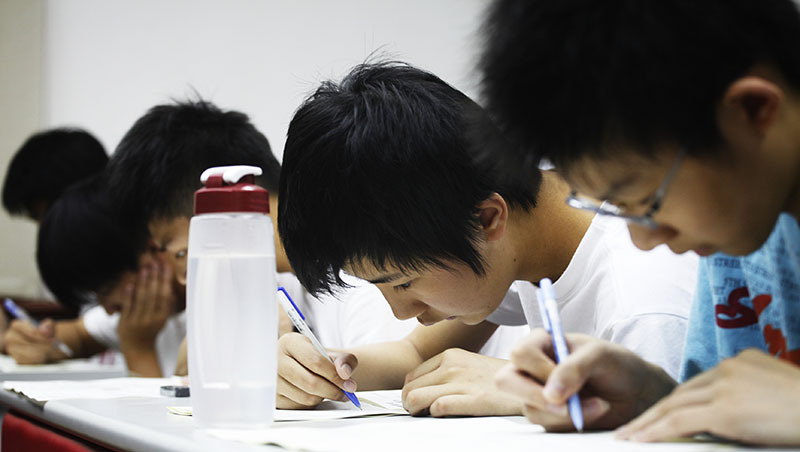

台灣學生在高中以前的受教育過程中,很少被鼓勵去表現自己的特立獨行,我們習慣於被放置在群體當中,以同樣的標準進行比較。在中學生活中,「你昨天國文考得怎麼樣?」可能會比「我昨天讀了紅樓夢,我有什麼樣的想法」是更好的談資。但申請入學正好相反,教授們對於你跟其他同學相似的地方並沒有太大的興趣,畢竟,申請入學有門檻設計,能已經進入備審階段的學生,一定都超過那個申請門檻。接下來,除各大學自辦的入學考試會有較大的影響力之外,在備審資料與面試中,只需要強調申請人「非常特殊」的經歷就好。

我認為,備審資料需表現申請人的三種特徵:興趣,能力,潛力。

首先,最優先也最重要的是:「你為什麼要申請這個科系?你為什麼要選我們學校?我們學校的這個科系吸引你的地方是什麼?」每個學校都會希望招收到對學校科系有認同的學生,花點時間上網看看各校網頁,研究師資的研究領域及修課規定,最好能寫出跟老師研究領域相關的內容,在備審資料中把自己對於「未來」學習中有興趣的部分強調出來。

大學是一個與高中截然不同的學習階段,不需太過強調過去的學習經驗。

第二,在選修科系相關且重要的範圍內,把自己具備的能力提出來。很多學生以為要強調能力,只想到在學校被肯定的能力,比如,10個學生裡大概有10個會提到自己的英文能力。但,除非是要申請語言或外交相關科系,否則英文不需要特別強調,將語言檢定證書擺在附件即可,不需佔用太多字數。申請入學要跳脫思考,比如說,我遇過申請生命科學系的學生能拿出自製的鍬形蟲標本,這就比語言檢定更具有說服力。

最後,除了興趣與能力外,教授們也會非常注重學生未來發展的潛力。讀幾本與申請科系相關的書籍,提出自己的心得以及「問問題」。

台灣的學生在過去的學習經驗中,很少被鼓勵發言也很少被傾聽,常常,我們問學生:「你有什麼想法?」學生會說:「不知道。」如果問學生:「有沒有問題?」大部分的回應也是:「沒有。」這對申請入學來說,是很可惜的。

因為學生錯失了表現自己的興趣、能力與潛力的機會。在備審資料中,回顧一些這個領域的重要新聞或書籍,試著提出一些問題,甚至可以帶到口試的考場問教授。問問題,不僅能展現申請人的理解程度、求知慾,更能表現出「我要進入這所學校,跟眼前的這些教授們學習,這樣才能解答我現在不會的這些問題」這樣急切的心情,而不是因為「這是台灣最好的學校」,「聽說這個科系很容易找到工作」或「我爸媽希望我讀這個」這樣的態度。

對於那些奉獻了大半人生給這個領域的學術人來說,一定不會希望聽到申請人把科系當跳板,或把文憑當工具,畢竟,對申請人來說,他要的可能只是一張大學畢業證書,未來也未必會從事相關工作,但對教授們來說,這些深奧的學問,可是窮盡他們的人生呢!

本名高子壹。上大學以前,以為自己會是穿著套裝踏著高跟鞋,進出商業大樓的經理人,沒想到變成弄髒雙腳踩入田野,永遠只能背運動書包的學術魯蛇;曾經以為成功就是要賺大錢,誰知道現在每天都在搞教育事業。教授稱呼我博士生,大學生喚我助教,國高中生叫我補習班老師、周妤、都督、正妹、女神。

自認為是雜揉讀書與教書,夢想與實際,理性與感性,學術與生活的文化工匠。