職場 | 職場修練

考績又是差⋯如何翻轉主管對我的印象?從4個方向建立個人職場價值

1.在職場上,與主管相處是一門藝術,既然稱之為「藝術」,就不是1+1=2這種可以套用的公式。作者用《周哈里窗》理論,分享與主管相處時4個可以注意的面相。

2.例行公事的工作週報看似無聊,如果你用規劃、反思工作的態度,將之轉化為「時間記帳」,就能檢視自己在哪些工作花了超額的時間,並想出改善之道。

3.在工作場合裡,如果跟主管的互動不錯,可以跟他聊一些興趣、學習相關的話題,當主管知道你有在本業以外的才華,也許會創造其他機會。

「為什麼我這麼努力,卻沒有加薪?」、「我是不是嘴巴不甜,所以主管給我的年終考績打乙等?」每到年底,關於考績、年終獎金的話題總是很熱絡,朋友問我,主管是如何評核員工的?為什麼自己與主管的認知會有落差呢?

在職場上,與主管相處是一門藝術,既然稱之為「藝術」,就不是1+1=2這種可以套用的公式。而且隨著工作內容的變化、職務的調整,甚至是轉換跑道,每一段時間都會有不同想法,因此我想從《周哈里窗》理論,來分享我的職場觀察。

根據維基百科的定義,周哈里窗(英語:Johari Window)展示了關於自我認知、行為舉止和他人對自己的認知之間,在有意識或無意識的前提下形成的差異。可以用4個象限來表示:

- 開放我:指的是每個人在公眾中呈現的自我。

- 盲目我:旁人在日常中觀察到,自己卻沒意識到的自我。

- 隱藏我:人有意識在他人面前有所保留的部分。

- 未知我:自己和旁人都沒有意識到的潛在自我。

圖片來源:林靜整理。

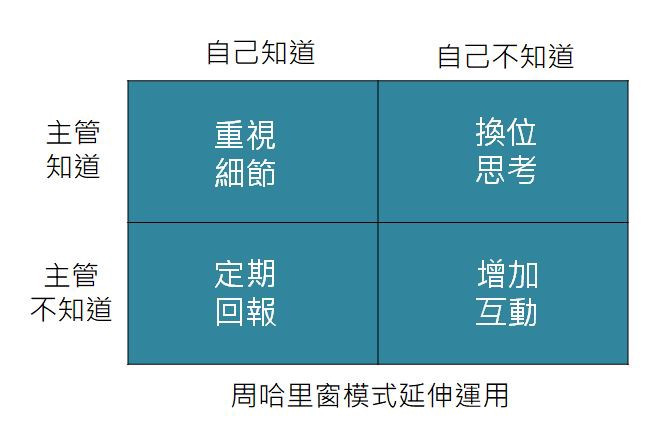

若延伸為自己與主管的關係,我整理出下列表格,在不同的情境下可以有相對應的策略:

圖片來源:林靜整理。

1.主管知道、自己知道:重視細節

在這個象限裡,每一個人都會知道部門或公司的遊戲規則,小至工作週報、出缺勤請假,大至部門目標、KPI。既然大家都知道要做什麼,為什麼有的人做得好,有的人卻做得普普通通呢?

以「工作週報」為例,雖然週報是例行性的記錄與回報,但如果你是用規劃、反思工作的態度做事,這個看似無聊的例行公事就能讓人覺得有意思。就像記帳一樣,記錄每一筆流水帳看似無趣,一段時間之後就能知道自己的消費習慣。若能夠把工作週報轉化為「時間記帳」,檢視自己在哪些工作花了超額的時間,想出改善之道,這樣就不會覺得枯燥乏味了。

再舉一個例子:現在的工作很強調Team work,假如團隊中有個小組的進度出問題,需要其他人支援時,也許某成員心裡知道主管的想法,但卻不願意伸出援手。在這個情況下,他在「團隊合作」的評分項裡,就沒有辦法拿到好的分數。

小結:

在這個象限要拿高分其實很簡單,因為方向、規則都是相對明確的,只要有做就能拿到基本分。想要更加精進,可以看看部門資深、資優同仁如何應對。根據我觀察,表現好的同事通常有一個共同點,就是「注意細節」。舉例來說:在會議前先備好資料、安排休假時會把工作提前完成、或安排代理人處理⋯⋯。有「當責」的心態,在每個環節做好細節,就能脫穎而出。

2.主管知道、自己不知道:換位思考

工作上的不如意,通常會出現在這個象限,身為員工的我也曾為此感到困擾!但還好通常這種事情不會常常發生,經過經驗累積,我認為是因為主管與員工的角度不同,沒有適度的溝通討論,導致誤解或是走錯方向。

以「工作」的角度來看:

在跨部門討論分工合作時,主管考量的點會比較全面,員工則會希望事情越簡單越好。若主管要同仁協助跨部門做事情,同仁若不知道主管決策的諸多考量,在資訊不對等的情況下,員工就可能會對主管有所抱怨。

以「人」的角度來看:

主管通常會觀察部門整體的狀況,做出適切的決策。假設今天有一個新專案, 2位資深同仁A和B都有能力勝任,後來主管指派A去主持,這結果不是說B不夠好,而是因為A在那個時機點比較適合。因此,B千萬別覺得沮喪、腦中上演小劇場,反而可以主動出擊,找適當的時機與主管討論,除了能瞭解主管的考量,也可以藉機表達自己的想法。

反之,若主管盤點部門的進度狀況,提醒自己哪裡沒做好,還能反思工作方法與改進之處,畢竟人會習慣用相同的方法做事,難免有疏漏的地方,透過他人的指點來消除自己的盲點,也是提升自己的方法之一。

小結:

主管與員工的立場不同,處理事情的角度也會不一樣,若是能站在對方的角度思考,多一些溝通,可以減少雙方的認知落差。

3.自己知道、主管不知道:定期回報

在這個象限裡,自己能夠掌握的空間很大,「向上管理」是大家都聽過的職場溝通技巧之一。如果能做得好、贏得主管信任,與主管的關係通常不會太差,畢竟人人都喜歡誠信可靠的夥伴!

在獨立工作的範圍裡,你可以定期回報進度、與主管討論工作,讓他知道你在做什麼、進度是否如期如實完成。讓主管對你放心,建立信任感。若主管需要你提供資料,盡量以圖表、表格彙整清楚,讓人能夠一目了然。

小結:

定期回報進度,確認你想的、你做的都與主管的方向一致。

4.自己不知道、主管不知道:增加互動

在工作場合裡,如果跟主管的互動不錯,可以跟他聊一些興趣、學習相關的話題,當主管知道你有在本業以外的才華,也許會創造其他機會。

我有位在科技業上班的朋友,他的公司遷廠到比較偏僻的地方,為了讓員工上下班方便,公司與計程車行配合,在下班時間載員工到捷運站。有一次朋友與副總聊天,得知配合的車行想要漲價,朋友靈機一動問副總:「公司是不是可以考慮讓同仁間共乘,讓同仁賺計程車費?」副總覺得這個提案還不錯,請相關單位評估,並募集其他開車的同仁響應,後來公司開放內部同仁共乘,原本要支付給車行的費用,改為付給開車的同仁。朋友說,當初只是隨意聊天,沒想到激盪出火花,幫公司想到解決方案,每個月還增加了額外收入。

小結:

主管並不可怕,多多與主管互動,除了可以瞭解主管的想法,也許也能激盪出不同的火花!

掌握5個心法,學習轉念、別再覺得上班時間度日如年

每年的年終考績揭曉,總是幾家歡樂幾家愁,不管今年個人績效如何,過完年假又是新的開始。相信各位也都訂下了新年的目標,不妨以終為始。想一想,如果現在是考核期,主管要與你談考績了,你能不能以自信的態度,討論今年的績效呢?

以下也分享我面對主管時常用的5個心法:

- 知道為何而戰。

- 做有價值的事。

- 工作不只是付出時間,更要付出專業。

- 做好萬全的準備,才能從容應對。

- 以實際行動取代抱怨。

畢竟每天進辦公室,與主管、同事們一起共事8小時以上,如果上班心情不愉快,那真是度日如年呀!轉個念,當辦公室的小太陽吧!

*本文獲「林靜」同意授權轉載,原文:打造職場高效能 — 掌握四個技巧,拉近你與主管的距離

責任編輯:陳瑋鴻

核稿編輯:倪旻勤

這是一個開放給所有商周讀者發聲的管道,如果你有意見想法不吐不快,歡迎大聲說出來!(來稿請寄至red_chen@bwnet.com.tw)