職場 | 教育趨勢

為什麼日本出現近百萬30歲以下「繭居族」?精神科醫生:呵護太過

「繭居」與「動機消退」並不同

「社會退縮」到底為何發生呢?接下來,我們要來討論其生成機制。人之所以會選擇「閉門不出」,其理由絕不單純,我想連我自己也無法完整回答。但是,我認為努力推敲發生原因,並持續思考,是有意義的。

在此我想先再次強調,所謂「繭居狀態」,並不等於「動機消退」。的確,繭居族可能每天看起來「什麼都不做」,但那並不代表「動機消退」。這一點我可以確定。

針對「動機消退的機制」,我做過許多調查,一般人因為生病而動機消退的案例,大致可分成兩種。其一,疾病發展成慢性病,導致動機消退。舉例來說:在許多案例中,長期受困於思覺失調症與憂鬱症等疾病後,當事人的自發性幾乎消失殆盡。

不過,我從初診即開始經手的患者中,至今幾乎沒有逐漸變成動機消退的例子。此類案例,在精神病院的長期住院者中經常發生,一般認為原因可能在於長時間被隔離於社會之外,一部分則是由於藥物的副作用;我自己也認為這個可能性相當高。亦即,這裡說的「動機消退」,有一半可能是人為造成的,並非疾病的自然歷程。此外,現在我們已得知,失智與腦部損傷等情況也會引發動機消退,特別是因頭部外傷的後遺症而導致的人格變化,在最近幾年也成為焦點問題。動機消退的病態,就是這種人格變化的一部分。

此外,還有一種動機消退狀態,叫做「習得無助感」。此類狀況當然既非精神疾病,也非腦部障礙,而是肇因於心理因素所產生的動機消退狀態。在實驗心理學領域,很早就建立了關於動機消退機制的理論。舉例來說,有這樣一個實驗:在無預警的情況下,對關在籠子裡的狗反覆施加電擊。狗一開始會反抗、狂吠或是拚命掙扎,但漸漸的牠們會開始放棄嘗試,不再展現任何反應。也就是說,即使反覆施加令人不快的刺激,要是當事者理解到自己無法控制情況發生,之後就會放棄而產生反應動機消退的情況。經由同樣實驗已證實,此類動機消退的情況,在人類身上也會發生。

不過,這種動機消退狀態,真的能夠說明社會退縮的生成機制嗎?我認為做為行為模式,它實在過於單純。這種動機消退,只能解釋為形形色色的「動機消退」中的一小部分而已。我們的確不喜歡不會有成果的努力,但這就能說我們平常的行為都有明確目的嗎?譬如說,常常我們心裡明明清楚, 只要稍微努力一下,事情就能有好的結果,但還是忍不住會偷懶,這種行為就無法用「習得無助感」來說明。

人類,就是這種經常「明明心裡清楚,卻還是忍不住做了傻事(或沒做該做的事)」的,既不理智、又矛盾的生物」。關於「繭居」案例,也是同一件事。他們並不是因為「即使努力也是白費,所以才不行動」;他們反倒正是因為明白「不管怎麼說,都要改變比較好」,才會整個人困住,無法採取行動。因此,僅僅用「動機消退」來表現此般狀態,我實在是無法贊同。

不接受他人介入

首先,我們先從個人的「繭居系統」開始思考。

處於社會退縮狀態的案例,多半心裡存在強烈糾結。而就像我們已見識到的,內心掙扎容易引發各種各樣的精神症狀,這些症狀,又會導致惡性循環。對人畏懼、強迫症狀或被害意念等症狀,會回過頭來再度加深當事人參與社會活動的障礙。而且,若是缺乏社會互動或良好治療,這種症狀幾乎無法自然改善。隨著症況逐漸惡化, 又將迫使個案更加縮回自己的殼中,這一點可說是繭居案例最大的不幸。

此外,如同方才所敘述的,光是身陷繭居狀態,就會造成個案心裡難以磨滅的傷痕。在生理層面,他們多半會開始晝伏夜出、經常失眠,這又加速了生活作息的翻轉。就這點而言,繭居狀態近似「成癮」。

「成癮」也是形形色色的惡性循環自成一個系統不停運作,促使病理加深惡化。舉例來說,酒癮患者對於喝酒會心生強烈的罪惡感,正因為罪惡感太重,反而身陷酗酒泥沼無法自拔。請各位回想一下《小王子》裡那個酒鬼的故事。

小王子問酒鬼:「你為什麼要喝酒呢?」

酒鬼回答:「因為我覺得很羞愧,所以才喝酒。」

小王子又問:「是什麼讓你感到如此羞愧呢?」

酒鬼回答:「喝酒這件事讓我覺得很羞愧。」

病態行為造成新的內心掙扎,掙扎又再度強化原來的病態行為,這個過程,正是「成癮」 的特徵。而在繭居狀態中,也可以發現同樣的惡性循環模式。亦即繭居這個負面行為加深當事者對自己的嫌惡,而這個自我嫌惡又引起更嚴重的繭居狀態,成為難以跳脫的循環。

通常能夠打破這種惡性循環的,是當事人與家人或他人的連結。在現代,通常對於酗酒等成癮者的看法是,若他們想單憑自己的力量重新振作,幾乎是不可能的,英國人類學者、社會學者貝特森(G.Bateson)以「拉自己的鞋帶想把自己舉起來」的譬喻來形容這種徒然的努力。對成癮患者來說,結合家人指導與參加互助團體的治療方式,是最一般的搭配方案。其實這也就只是與家人、或他人做連結,因為惡性循環的源頭是當事人,所以無論如何,必須藉由接受他人的介入,讓治療有所進展。這樣的「常識」,應該也能適用在社會退縮案例的治療。

他們無法跳脫繭居狀態的原因,首先就是因為極度厭惡「他人的介入」,反過來說,真的下定決心與他人互動的案例,幾乎毫無例外的,都能成功回歸社會。從臨床上的事實來看,應能明白僅從個人病理的視角,終究是無法完全解決問題的。

個人病理的原因雖然形形色色,但只要問題仍屬於心因性的範疇,那麼個案陷入長期社會退縮狀態後,他們所體驗的狀態與歷程會極為類似。在此情況下,執著於最初的症狀或診斷名稱,實在難說是明智之舉,反倒應該把焦點放在「社會退縮」的系統性現象,並據此進行指導與治療的應對處理。

繭居族缺乏與他人的交流

一般來說,繭居青年非常害怕受傷害,因為他們很清楚,自己的存在可能會因別人一句不經心的話,就遭到全盤否定。當然我們應該尊重這種恐懼感受,可是只要持續繭居狀態,他們就無法在精神上獲得成長,這也是事實。相信大家都已非常清楚,足不出戶的生活中,他們無法與人有新的相遇,因此任何真實的傷害,或是從傷害中的回復過程,都不會發生。換句話說,他們對外在世界的人事物,會一直停滯在「它們只會帶來傷害」的迫害性印象了。

那麼,家人就不算「他者」嗎?這又是個大哉問,而的確如此,對繭居族案例來說,家人並不是「他者」。對他們而言,家人就宛如自己身體的一部分,而家暴之所以會發生,也正是因為他們把家人視作自己的一部分,可以為所欲為。我再三強調要恢復溝通,就是為了讓家人回歸原先應有的定位──家人仍然是「他者」。我們不會說自言自語是一種溝通,但如果當事人把家人看作自己的一部分,他和家人講話,就等於跟自己講話,根本談不上溝通。即使是血親,他們也是具有自主判斷與行動權利的個體,當事人必須要先建立這種認知,才有可能進行有效的溝通。

如同方才所描述的,繭居者認為身處與他人隔絕的「繭居」狀態,幾乎可以避免再遭受傷害。但事實上他們心裡已帶著傷,或是持續被「自己一直受到嚴重傷害」的念頭深深挫折。特別是「霸凌」所造成的隱性創傷經驗,繭居者在安靜休養的同時,周圍人們全面的理解與心理上的支持,是不可或缺的。「霸凌」會導致嚴重的創傷經驗,有時經過數十年仍難以痊癒,其原因正是因為通往康復的通道徹底封死了。繭居初期的休養階段,其意義就在於讓當事人有時間去思考足不出戶的原因,同時也給予他們充分的休息,以面對之後的創傷回復歷程。也有一些案例,能夠靠自己的力量重新振作起來。

不過,長期繭居案例的情形就不同了。時間拖得越久,繭居行為就越是對自己造成傷害,因而我們不能對繭居案例置之不理。為了要跳脫自傷行為的惡性循環(也就是「繭居系統」),他人的介入是絕對必要的。因此,在長期繭居案例的治療上,非常重要的就是「要怎麼有效的進行『他人的介入』?」。

「愛」在治療過程中的困難性

在治療場面中,經常會聽到「對當事者的愛非常重要」這種「指導」。但是我認為,「愛」是非常困難的,我並不否定「愛」的美好,只是那經常是自然存在於美好的「某個經驗」中,而非能夠當作治療手段來加以操控。我確實也曾經對家屬說過「請用愛心來照顧他」這種話,但心底總是感到一絲虛偽。強要別人的愛,終究還是不可能的。

那麼,治療師完全不該提及愛的話題嗎?這樣的話,治療似乎會失去了內在力量的支持, 只剩下表面上的各種行為指示。究竟,不需要強要別人的愛,也不會磨損愛意的方式,真的存在嗎?

我曾在1980年代非常受歡迎的美國小說家馮內果(Kurt Vonnegut)的書裡,讀到「即使愛輸了,關懷也會獲得勝利」這樣一句話,不知為何就一直記在心上。而我對這句話也有些疑問,「勝利」,究竟是要擊敗什麼呢?還有,關懷也不一定總是好事吧?但即使如此,這句話還是反映了某個層面的真實,我想把它當成一句鼓勵的話語,送給身邊有繭居案例的家屬們。

母親與孩子間封閉性的依附關係

根據精神分析理論,「愛」是源自於對自己的愛。人類,無法愛別人超過愛自己。若是有人主張「不,這是可以做到的」,那他們不過是毫無自覺的自戀者。精神分析理論主張,人對於家人的愛亦乎如此,而且因為對家人的愛與對自己的愛難以區別,所以得特別注意。

家人的愛經常會發展成想要占有對方、控制對方的欲望,有時也會成為激烈攻擊性的起因。在劇烈失控的暴力行為之後,拚命道歉,展現體貼的孩子,與仍然會伸出雙手,將這樣的孩子擁入懷中的母親,其互動失去控制與適切距離的「愛」,是一種悲慘的表現方式。

「愛」,正因為讓人「盲目」,而會造成治療上的阻礙,在這樣的情況下,「愛」經常被誤解為「單方面的付出」。舉一個極端的例子,當事人與母親完全不把治療師的話放在眼裡,反而認為治療師是妨礙親子之愛的打擾者,甚至因此放棄治療。母親與孩子間封閉性的依附關係,會加深事態的嚴重性與不穩定性,此種連結稱為「共依存關係」。因為父母的愛非常強烈,所以會拚命安撫孩子的心情。不過越是這般使勁努力,越是會被孩子的要求與狀態牽著鼻子走,搞得自己筋疲力竭。

當然,繭居者也會強烈渴望一個深愛自己、需要自己的對象,但同時又無法拋開自己隨時可能被拋棄這種認知。母親越是盡心盡力呵護,就越讓孩子認為自己是沒有母親就什麼都做不到的弱小存在,他們會擔心,萬一有一天母親拋棄自己,真的不知道該如何是好。我已經聽過無數個二、三十歲的「少年少女們」講這些話了。母親毫無保留的犧牲奉獻,令人意外的,別說是將他們從恐懼深淵拯救出來,根本就是使情況惡化的推手。

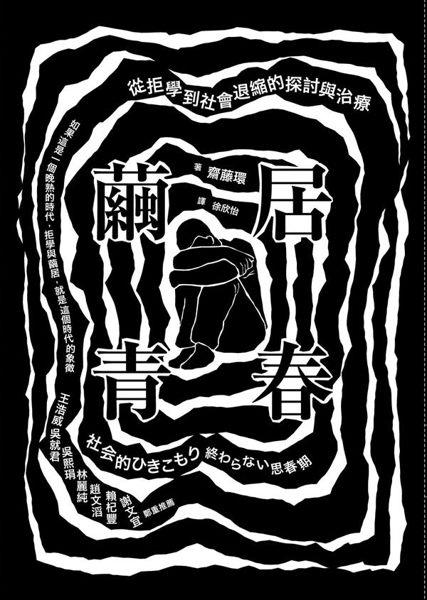

書籍簡介_繭居青春–從拒學到社會退縮的探討與治療

書籍簡介_繭居青春–從拒學到社會退縮的探討與治療

如果這是一個晚熟的時代,拒學與繭居,就是這個時代的象徵。

本書作者齋藤環醫師,為日本研究「社會退縮」(social withdraw)行為與治療繭居患者的第一人。在日本繭居現象尚不嚴重的二十世紀末,作者已預見這將成為日本嚴重的社會問題,絕非流行病,也非生理引起的精神疾病,更非單純個人病理,而是具有社會結構的成因,必須從家族治療下手。

在書中,齋藤醫師首先定義何為「社會退縮」:「30歲以下青年,在家裡足不出戶、與社會互動脫節的情況持續6個月以上,且主要成因並非其他精神疾病。」他提出了「社會退縮系統」理論,認為此現象乃肇因於個人、家庭與社會彼此缺乏接觸點,不僅個人孤立於家庭,家庭亦孤立於社會。

作者認為要打破這個系統,必須由雙親一起參與治療。他依據臨床經驗,建立出治療流程,從解開親子共依存的鎖鍊到重建生活、返回社會,都有詳盡的說明。

作者認為,日本人善於隱忍的民族性、刻板的性別分工、現代教育的缺失,是此問題的社會成因。他並呼籲必須以社會的力量一起努力,才有可能治療與預防。

20年前的日本社會,對年輕人的晚熟、拒學、繭居等現象,充滿不解與焦慮,恰如今日臺灣。本書的分析與建議,對今日的臺灣社會,極具參考價值。

作者:齊藤環

譯者:徐欣怡

出版社:心靈工坊

出版日期:2016年2月

商周大調查

回到辦公室上班的Z世代,開始流行「裝忙」

愛書人來讀冊