減碳ESG

COP27》台達電用植物工廠Know-how拯救珊瑚、勞斯萊斯拚零碳飛行

1.每年的COP,除了看各國在談判場內角力,這幾年,愈來愈多企業、私部門加入,在周邊舉辦演講、論壇,分享自家的氣候方案、經驗,找尋更多跨國合作機會與解方。

2.2020年起,台達志工在潛水時發現,台灣珊瑚白化嚴重,因而開啟一連串救珊瑚行動。目前獲取初步成果,成功復育1000株,並計劃在3年內要循此模式復育10000株。

3.肯亞運動員協會主席圖威(Jack Tuwei)指出,少了森林覆蓋,氣溫上升,選手們的比賽只能在半夜開跑,徒增安全疑慮;少了樹木的抓地力,空氣品質也變差,跑者也反映,這會影響賽事表現。

COP不只是個氣候環保大會,近幾年,愈來愈多企業參與,提供氣候解方、尋找合作機會。今年COP27會場上,從台達電、勞斯萊斯、雀巢⋯⋯,來自各國企業都在分享自家的氣候解決方案,希望藉此平台串出更多合作與商機。

每年的COP,除了看各國在談判場內角力,這幾年,愈來愈多企業、私部門加入,在周邊舉辦演講、論壇,分享自家的氣候方案、經驗,找尋更多跨國合作機會與解方。

今年COP27會場上,就有多家企業、民間組織帶著方案與倡議,從打造人類乘坐的零碳飛機、復育海洋珊瑚生態圈,到肯亞長跑健將⋯⋯,地表上所有物種,都受到氣候變遷中。

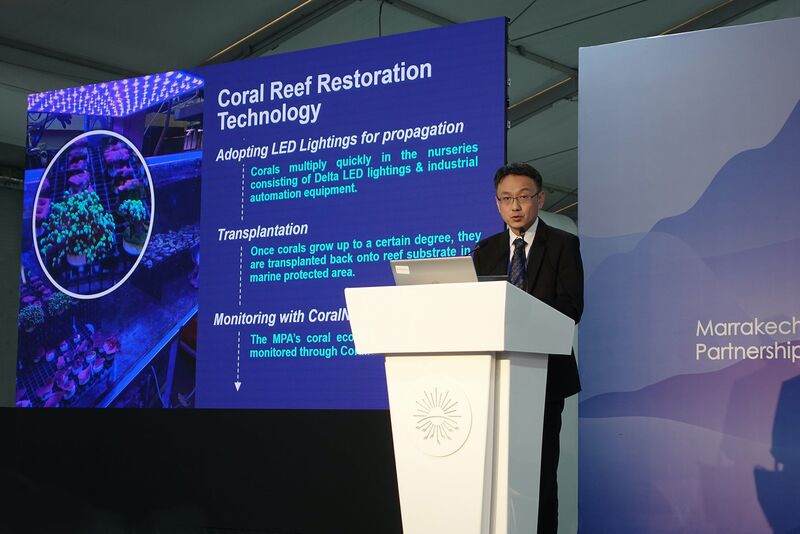

台達電用植物工廠know-how救珊瑚

2020年起,台達志工在潛水時發現,台灣珊瑚白化嚴重,因而開啟一連串救珊瑚行動。台達電子文教基金會執行長張楊乾回憶,剛開始是把復育珊瑚株放進淺海的九孔池培育,無奈海水暖化速度超乎預期,珊瑚存活率不高。

這讓他們開始思考如何結合既有研究成果與自身核心能力,優化復育過程。

第一步,它找上研究機構合作。海生館副館長陳德豪指出,研究團隊長期尋找耐熱珊瑚品種,最後是在核三廠出水口找到主力培育的品種。

接著,它發現,原本台達電外銷新加坡的植物工廠設備,是透過光照控制植物生長,同樣原理也能運用在珊瑚。「利用不同的光譜去照射珊瑚,長到一定程度後,就移到海灣去,」張楊乾說,調整後,存活率確實提高不少。

但,張楊乾也坦言,雖然珊瑚本身有隨著地球升溫默默進化,越來越耐熱,但依照過去研究,升溫1.5度,淺水區的珊瑚99%會滅絕,究竟海水升溫的速度與珊瑚本身進化速度,以及人為介入協助的速度,哪一個跑得最快?才是決定珊瑚復育成果的關鍵,局勢不容過度樂觀。

也因此,即使獲取初步成果,目前成功復育1000株、三年內要循此模式復育10000株,但要確保珊瑚在海中樂活,也得持續觀測其動態。目前全台20名擁有潛水執照的監測者,16名是台達志工,但他們也期待,能藉此喚起更多人對珊瑚的關愛目光,讓台灣珍貴的生態系得以永續。

極端氣候,竟然可能影響肯亞長期制霸國際馬拉松競賽的地位?

以長跑健將聞名的肯亞,在馬拉松史上的前10快,7名都來自肯亞,制霸長跑競賽的它,其跑者訓練卻深受極端氣候所苦。

今年COP27,肯亞找來馬拉松王者分享自身經驗,喚起世人關注。

肯亞位處東非,境內以高原、山地為主,跑者們長期生活在於2500公尺以上的高海拔地區、搭配植物性為主的飲食,訓練他們習慣以輕盈步伐面對漫長路途。

然而,隨著人口快速增加、飲食習慣也受到歐美影響,肯亞豐富的森林資源遭破壞。該國最大集水區茂林(Mau Forest)因為商業性伐木和過度放牧,造成原始森林覆蓋面積在短短10年內少了9%,導致河川乾涸缺水,原本偏涼的溫度開始上升,超過3300萬人、61.7%肯亞居民生活受影響。

肯亞運動員協會主席圖威(Jack Tuwei)指出,少了森林覆蓋,氣溫上升,選手們的比賽只能在半夜開跑,徒增安全疑慮;少了樹木的抓地力,空氣品質也變差,跑者也反映,這會影響賽事表現。

他們因此透過肯亞田徑好手,向全世界發聲,爭取環境保育。

兩次奧運金牌、世界紀錄保持人Eliud Kipchoge,就曾親自參與COP26,分享田徑選手在第一線遭受的衝擊,並以肯亞運動員協會在該國五個訓練場館裝設的空氣品質感測器數據證實,人為開發對空氣品質帶來的危害確實存在。

該國環境部長圖雅(Soupan Tuya)據此回應,將在未來10年內種植150億棵樹,力求恢復宜人居住環境。

肯亞長跑好手們不只用好表現翻轉個人命運,也正更進一步改變一個國家,甚至一個世代人們的未來。

全球第二大飛機引擎製造商勞斯萊斯,要拚零碳飛行

你在搜尋引擎尋找旅行航班時,可能會注意到,不只顯示班次、價位,還會顯示每一趟飛行的碳排量,讓旅客意識到獲取便利同時帶來的環境影響。

如果,2050年搭飛機環遊世界就跟徒步旅行一樣,不會造成任何碳排放,可能嗎?

聽來像天方夜譚,但全世界第二大飛機引擎製造商勞斯萊斯(Rolls Royce),正召集一群菁英工程師團隊打造這個夢。

來自烏干達的勞斯萊斯航太工程師Lynette,過去6年主要負責設計民用與國防飛機引擎,該公司成立以零碳飛行為目的的研究團隊後,她成為其中一員。唸理組的非洲高中女生、車禍倖存者、倫敦帝國理工學院第一位獲得理工碩士的女性航太工程師⋯⋯,種種標籤,展現過往突破不可能任務的成果。

而這次,她面對的是研究綠色能源的壓力。出身非洲,讓她特別有使命感,「我要對決策者和領導者說,大膽行動吧,拖延和分階段進行看起來相差無幾。」她解釋,透過氫能實現零碳飛行,不只是工程團隊的事,例如,在埃及生產氫能後,最有效率的做法是透過洲際管線,直接從非洲輸送到歐洲,「這就需要各洲之間大量合作,但目前只有一個國家確定把它納為全球性戰略。」

世界能源協會秘書長威爾金森(Angela Wilkinson)認為,要達成目標,技術固然重要,但重點是把眾多利害關係人聚集在一起,能源轉型是個過程,不可能一蹴而就,「僅僅一個COP是不夠的,我們必須發展夥伴關係和聯盟,」無論它是重大工程挑戰,如:剛宣布進行的世界最大氫氣樞紐,或是小型的工程挑戰,如:在非洲村莊設置太陽能發電設備…都必須召集政府、企業、工程師、學者,以及大多數服務與系統的用戶一起,才可能朝解決方案更近一步。

核稿編輯:管婺媛

除了每個星期四,熱騰騰準時上架的《商業周刊》以外,「商周頭條」將提供你來自商周記者第一線的採訪觀察、更即時的時事話題分析,與更深度的觀點分享。