財經 | 產業動態

曾經的半導體霸主,如今搖搖欲墜:那些改變英特爾命運的執行長們

- 英特爾2024年Q2財報公布後,負面消息不斷,迎來50年最慘的時刻。本文回顧英特爾近幾任CEO們犯過哪些錯。

- 英特爾在第五任CEO歐特里尼任內,因誤判需求、放棄為iPhone供應處理器,錯失手機市場爆發的機會。

- 第六任CEO柯再奇任內,多次延誤10奈米製程,使英特爾在先進製程上落後於台積電和三星,導致市場份額被競爭對手蠶食。

- 第七任CEO斯旺任內,英特爾放棄了投資OpenAI的機會,錯失了在生成式AI領域的早期佈局。

自英特爾公布2024年Q2財報後,負面消息不斷,股價暴跌、不派發股利、裁員、產品出包,迎接50年最慘時刻,市場對這間曾經的半導體巨頭再也沒耐心。即使2021年上任、技術出身的基辛格(Pat Gelsinger),也救不起這頭深陷泥淖的大象。

英特爾過去50年共經歷8任執行長,每任都有不可抹滅的歷史地位,但有些決策也導致英特爾逐漸變得笨重、難以翻身。而這間科技巨頭的歷史,更與半導體史有密不可分的關係。

時間回到1956年,有「電晶體之父」之譽的威廉・蕭克利(William Shockley)離開貝爾實驗室,建立「蕭克利半導體實驗室」(Shockley Semiconductor Lab),吸引許多有才華的年輕科學家加入。

然而,蕭克利專制管理方式、怪異行為引起員工不滿,8位員工聯合辭職,並於1957年共同創立快捷半導體(Fairchild Semiconductor),還被蕭克利稱為「叛徒8人幫」(Traitorous Eight)。

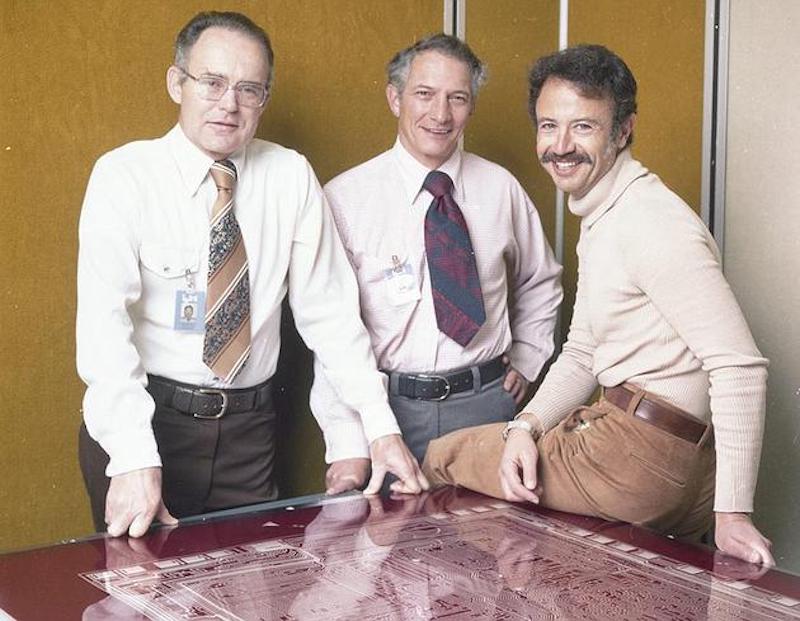

快捷半導體發展快速,同樣面臨組織管理問題,1968年7月英特爾的2位創辦人諾宜斯(Robert Noyce)和摩爾(Gordon Moore)請辭,同年7月18日再以「整合電子」(Integrated Electronics)之名創辦公司,即後來的英特爾(Intel)。葛洛夫(Andy Grove)後來再加入公司成為第三名員工。

後來世人將3人都視為英特爾創辦人,是經營鐵三角,諾宜斯負責研發、摩爾負責實踐、葛洛夫負責商業化和管理,引領英特爾1968~1998年的30年輝煌時代。

第一任執行長:Robert Noyce(1968~1975)

羅伯特.諾宜斯(Robert Noyce)成立英特爾後,1971年提出微處理器,開啟個人電腦(PC)時代,也啟動美國科技重鎮矽谷的輝煌時代,後人稱為「矽谷市長」或「矽谷之父」(The Mayor of Silicon Valley)。

值得一提的是,諾宜斯和德州儀器工程師傑克.基爾比(Jack Kilby)都是積體電路(IC)發明者之一。基爾比於1958年在德州儀器實驗室開發出全世界第一個積體電路,稱為「IC之父」,隔年諾宜斯筆記本描述第一個平面IC,金屬互連線採平版印刷模式,也成為所有現代IC技術的基礎。

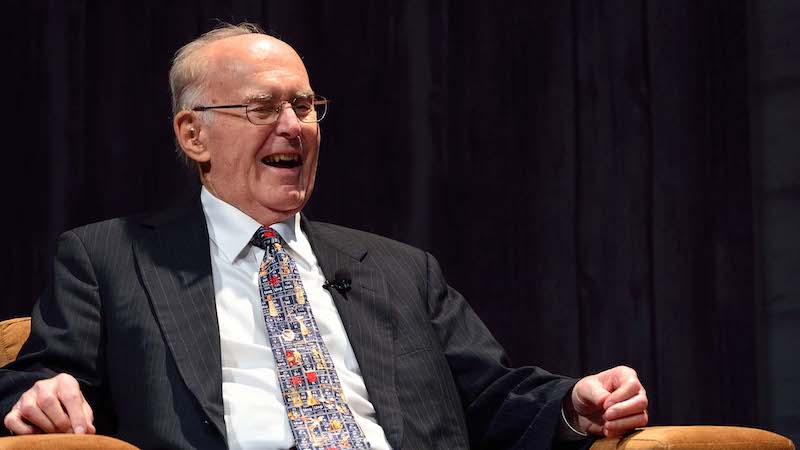

第二任執行長:Gordon Moore(1975~1987)

摩爾於1965年提出著名的「摩爾定律」(Moore’s Law),但這時仍處於IC發展早期階段,幾乎算是盲目預測,主要是想傳達未來電子產品會越來越便宜,沒想到預測竟然成真。

考慮到IC複雜度同樣呈倍數成長,摩爾在1975年修正預測,指出10年內,IC電晶體數量每2年增加1倍,奠定半導體產業的發展基礎。

第三任執行長:Andrew Grove(1987~1998)

為了追隨主管摩爾,葛洛夫(Andrew Grove)出走快捷半導體,加入英特爾成為第三號員工。但他發現事情不妙。一號員工諾宜斯和二號員工摩爾都不太擅長管理,因此管理責任自然落到他的頭上。

1970年代,英特爾主要產品為DRAM和SRAM,日本廠開始傾銷全世界後,DRAM利潤快速下滑,葛洛夫決定中斷發展DRAM相關產品,改發展積體電路應用,抓住了PC時代的龐大商機。

此外,他任內還有一個重大決定,就是獨自生產386處理器,成功達成英特爾自產處理器的能力,也奠定1990年代早期不受質疑的領導位置。

英特爾創立那年年收益僅2672美元,但30年後(1997年)營收成長至208億美元,葛洛夫可說功不可沒,並於1997年獲《時代》雜誌選為年度風雲人物,他也將管理心路歷程寫成書,並說了那句經典名言:「唯偏執狂得以倖存」(Only the Paranoid Survive)。

第四位執行長:Craig Barrett(1998~2005)

進入英特爾前,貝瑞特(Craig Barrett)是史丹佛大學材料科學及工程系副教授,上任後首要面對英特爾能否成為承受「低利潤」的公司。當時市場認為,半導體產業的高獲利時代已過,未來個人電腦主流是低價電腦,因此他領導英特爾2次轉型。

一是細分英特爾處理器產品,因轉型之快,競爭對手在低價市場難以撼動其地位;二是從電腦/計算機科學進軍網路伺服器。他也認為製造和研發是英特爾的關鍵核心競爭力,因此投資280億美元興建先進廠房和開發新技術,幫助英特爾在製造技術上領先。

第五任執行長:Paul Otellini(2005~2013)

到了歐特里尼(Paul Otellini)時代,英特爾又一次重大轉捩,他是史上第一位沒有工程師背景的執行長,只有MBA學位。他任內英特爾財務表現非常出色,但也將英特爾從技術導向轉為業績導向,比起技術更看重銷售和行銷,為英特爾後期萎靡埋下禍根。

2005年歐特里尼拿到蘋果訂單,使Mac採用英特爾晶片,但後來蘋果詢問英特爾是否願意供應iPhone處理器,歐特里尼因誤判需求前景,認為不符成本放棄此筆交易,錯過2007年iPhone上市後的行動裝置起飛階段。

比起單獨銷售晶片,歐特里尼認為英特爾的平台產品更有價值,幫助英特爾站穩x86市場,但技術卻開始走下坡。同時受全球經濟低迷影響,英特爾關閉5間工廠,包括矽谷最後一座工廠。

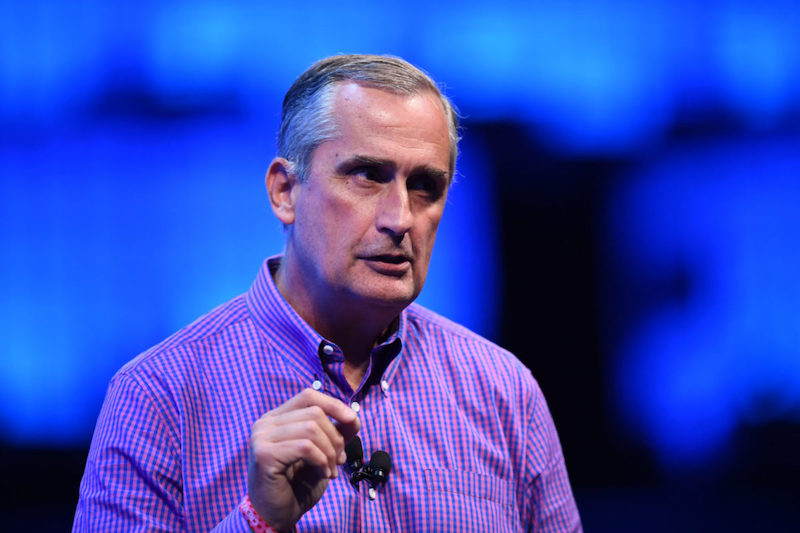

第六任執行長:Brian Krzanich(2013~2018)

PC市場衰退,負責技術、行政等工作的新執行長柯再奇(Brian Krzanich)再度面臨轉型重責大任,重心轉往物聯網(IoT)及雲端。柯再奇不相信曝光機可以發揮出規模經濟,因此放棄ASML第一代EUV設備,故10奈米製程多次跳票,使先進製程一路落後台積電、三星,甚至導致市占率遭競爭對手AMD蠶食。

第七任執行長:Robert (Bob) Swan(2019~2021)

英特爾留下很多問題包袱,如10奈米製程卡關,即使斯旺(Bob Swan)上任也很難克服。在他擔任執行長時,英特爾市場霸主地位逐漸下滑至與AMD齊平,部分市場甚至被追趕上;與此同時,蘋果推出自研處理器M1、捨棄英特爾,成為很可能翻轉英特爾統治權的最後一根稻草。

此外,英特爾2017~2018年曾與OpenAI高層討論投資,但斯旺認為生成式AI模型短期難以商業化,沒有賺頭,導致交易告吹。

第八任執行長:Pat Gelsinger(2021~)

前3任執行長都是營運或財務出身,故基辛格上任後,期望技術出身的他能為英特爾帶來不同氣象。由於要挽救英特爾這頭大象實屬不易,他計畫大幅擴大英特爾工廠,並喊出「4年5節點」計畫,即在4年內推進5個製程節點目標,將未來成功賭在Intel 18A製程。

然而,在18A技術推出前,英特爾仍面臨裁員、不分派股利,股價甚至接近有形資產淨值(Tangible Book Value)等,不斷面臨生死存亡時刻,而基辛格能否挽救英特爾,可能仍需要時間證明一切。

延伸閱讀:

英特爾提供愛爾蘭廠員工自動遣散方案,資遣費高達 50 萬歐元

「離開英特爾我心碎了!」30 年賣命被逼退,11 年後回鍋圓夢:自走砲執行長 Pat Gelsinger 傳奇故事

*本文獲「科技新報」授權轉載,原文:曾經的半導體霸主,如今搖搖欲墜:那些改變英特爾命運的執行長們

責任編輯:陳瑋鴻

核稿編輯:倪旻勤

商周大調查

巴菲特明明在拋售股票,卻對蘋果死心塌地!理由超乎想像

由多位喜好並擅長各種科技知識的朋友共同創立的「科技新報」。參與成員各有專精,網站內容涵蓋各式新科技訊息,從行動運算、醫療生技、網路,到科技產業、技術等多樣領域,期盼以自身的知識與經驗,帶給所有讀者未來市場與科技生活更多的啟發與思考。