焦點 | 時事分析

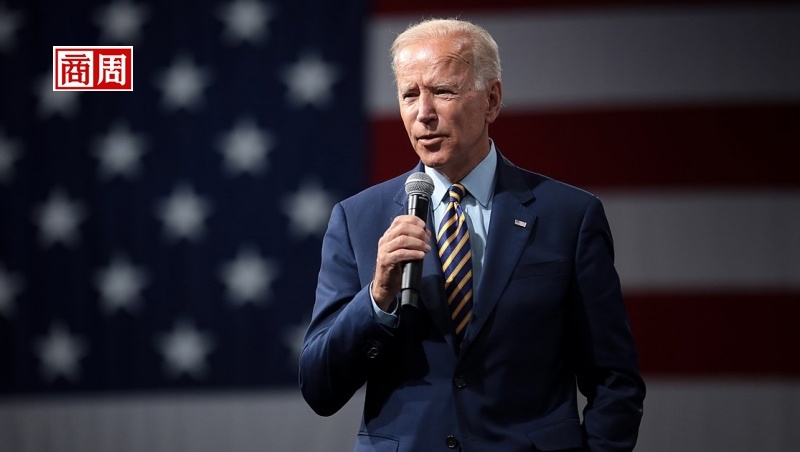

拜登簽署「買美國貨」計畫:「疫情證明我們不能依賴外國」

1. 拜登一上任,首先延續川普的保護主義路線,正式啟動「買美國貨」計畫。

2. 該計畫初始要點包括:提高採購之產品是否為「美國製造」的認定門檻,幫助政府更容易找到在地供應商,以及訂下180天的期限,並要求政府每2年須回報採購狀況。

3. 產業組織和工會對此計畫表達肯定,而美國重要貿易夥伴如加拿大則釋出擔憂。

川普4年任期中高舉「美國優先」的大旗、走保護主義的貿易路線;拜登上任後,「自保」的美國不會消失,甚至可能更強化。

星期一,拜登簽署行政命令、正式啟動「買美國貨」(Buy America)計畫,透過聯邦採購過程,優先採購由美國工人和企業製造的產品及服務,進而促進美國本土製造業發展。

去年競選期間,拜登承諾要發起買美國貨計畫,在4年內政府增加購買4千億美元的美國產品與服務。在新簽署的行政命令中,如何提及美國政府買美國貨的細節?以下為5個「買美國貨」內容要點:

1. 提高採購之產品是否為「美國製造」的認定門檻

2019財年,美國聯邦的直接採購合約數目近6千億美元,美國政府問責署(GAO)當時指出,僅不到5%是採購外國產品。然而,實際上美國聯邦法律存在許多漏洞,政府買的不見得真的是美國貨。

《今日美國》(USA Today)報導,即便某產品只有51%原料是美國貨,現行法律仍允許它被標示為「美國製造」,方便政府採購。不過,行政命令並未提及拜登會提高多少認定門檻。

2. 在美國行政管理和預算局內新設立一個職位

該行政命令在管理和預算辦公室設立一個高級職位,針對承包商申請豁免遵照買美國貨規則,該職位專門監督這些程序,目標是減少最終授予的豁免數量。

3. 幫助政府更容易找到在地供應商

鼓勵政府使用「製造業擴展合作夥伴關係」(Manufacturing Extension Partnership),這是一種遍布全美50州以及波多黎各的國家級網絡,該網絡由美國各中小企業組成,讓政府更容易找到在地製造或雇用美國工人的供應商。

4. 持續支持《瓊斯法》,只有美國船可以在美國港口之間運送貨物

只有美國國旗的船隻才能在美國港口之間運送貨物,此舉支持美國製造和美國工人。除此之外,2021年《國防授權法》簽署後,可藉由《瓊斯法》雇用美國工人建設離岸可再生能源設施,正好也符合拜登的綠能目標。

5. 訂下明確規範與期限,確實推動執行

政府若沒有達到買美國貨的目標,須向上呈報,除此之外,每2年需要報告進度。拜登並設定180天的期限,必須執行行政命令要求的改變,並創建一個公開資訊網站。

在簽署行政命令的典禮上,拜登補充,接下來政府會把車隊全面換成在美國製造的電動車。拜登表示:「疫情證明了,我們絕對不能依賴外國,他們並不共享美國利益,因此無法在國家危機時保護人民。」

「當我們說買美國貨,指的是買『所有』美國貨」,拜登說道,「這是幫助我們的經濟重建的關鍵拼圖,這個計畫必須囊括所有人,尤其是受傷很重的小企業。」

美國產業、工會盛讚,加拿大表憂心

民主黨國會議員、產業組織和工會都對「買美國貨」計畫深表歡迎。全美汽車工人聯合會 (United Auto Workers)總裁蓋博(Rory Gamble)表示,該行政命令是「有力的聲明,團結了勤奮工作的兄弟姊妹。」

不過,一些經濟學家批評,拜登的作法會增加政府成本,減少可以採購的品項,有時甚至會導致採購項目延遲,因為在許多情況下,美國國內製造能力不足以滿足政府需要。保守派智庫加圖研究所研究員林希柯姆(Scott Lincicome)指出,拜登政府將會「遇到一個經濟現實,也就是全球供應鏈就只有這麼多而已。」

美國重要貿易夥伴也對拜登持續走「保護主義」路線表達憂心。加拿大財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)表示,她擔心美國施加嚴格的政府採購政策以後,加拿大會深受其害。

上周末,拜登和英國首相強生(Boris Johnson)以及法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)電話會談,提及要再度在氣候變遷議題上攜手合作,但就是沒提到貿易。《金融時報》(Financial Times)報導,拜登團隊的立場是,他們想要先確保上兆美元金額投注到美國經濟裡,接下來才考慮新的貿易協議。

康乃爾大學貿易專業教授普拉薩德(Eswar Prasad)指出,近期之內,原以為拜登會馬上回歸貿易合作的國家可能要失望了:「美國貿易夥伴可能期待新政府會採取更多合作、不那麼激進的方式,他們正在發現,『小鎮新來的警長』跟上一任一樣強硬。」

(參考來源:The White House、NBC News、USA Today、The Wall Street Journal、Financial Times、The New York Times)

核稿編輯:林易萱

除了每個星期四,熱騰騰準時上架的《商業周刊》以外,「商周頭條」將提供你來自商周記者第一線的採訪觀察、更即時的時事話題分析,與更深度的觀點分享。