職場 | 心靈成長

「你想實現財富自由嗎?」不少人看激勵型講座很「無腦」,為何還是有人買單?

「每天叫醒我的不是鬧鐘,而是夢想。」

「成功的列車已經要開了,席位有限,快跟我們一起搭上成功的列車吧。」

「你想幫別人賺錢,還是幫自己賺錢?」

「機會是留給準備好的人,你準備好了嗎?」

「你想創造被動收入嗎?實現財富自由嗎?」

只要有參加過業務性質的激勵課程或講座,這些口號一定不陌生,希望透過這些活動,一來幫大家充電,二來吸引潛在的利基。

就有一些朋友,相當熱衷於參加大大小小的類似活動,還繳了不少的學費,當然的,他們也不吝於經常分享他們的收獲,臉書滿滿的活動訊息及成功標語,逢人就是要大談特談一下那些成功經,還一直力邀他人一起去好好的「洗禮」一下。

然而若仔細觀察,其實這些人在工作上的表現,絕大部份並無什麼太大長進及亮眼之處,顯然的,這些活動只是短暫燃燒了他們的熱情,並不能換來什麼長期的競爭力。還有些人在熱情被燃燒殆盡之後,選擇離開原本需要衝勁的工作崗位。因此類似這樣的活動,其實在不少人的眼中,更像是「洗腦」或「無腦」的儀式。

每個人難免都參加過一些類似的場子,然而臉皮偏厚的我,其實一向不太捧場,也從來不曾被激勵或影響過。

一位作業務的朋友就好奇的問我:「像你們這種從來不被影響,也不捧場的鐵公雞,是如何看待我們這些課程及活動的?」他認為我們這種人,應該會有些不以為然,忍不住酸上幾句吧。

群體迷思與群體極化

其實不然,我倒是認為:「這類型的活動及課程能夠歷久不衰,還有不少人追捧,必然有其效率性及商業性。」我們不吃這套,多的是人吃這套啊,因為即使是在管理學課本上的學派,也分成了不少的門派。

有重效率的科學管理學派,有重原則的行政管理學派,有重人性的行為管理學派,有重統計的計量管理學派,有重整體的系統管理學派,有重彈性的權變管理學派。

每種學派都有其優缺點,也有其相似及相斥之處,所以根本沒有最好的組織管理模式,只有用的好不好,合不合用的問題而已。所以激勵課程說穿了,不過就是眾多門派的一種罷了,有其效率及適用性,當然也有其不足及限制性。

雖然不少的管理學總說要避免「群體迷思」,鼓勵每一個人都應該「獨立思考」,然而事實上,沒有獨立思考習慣的人才是大多數。所以想要快速地影響多數人時,鼓勵「獨立思考」反而是最慢的,「精神口號」反而是最快的。

當一群人的文化及價值觀來愈接近時,就會形成一種「群體迷思」,最後所有人的態度及意見愈來愈趨一致,甚至往一個極端方向靠隴時,就叫「群體極化」,有趣的是,雖然對於局外人而言,這些課程及聚會,像是一種意識型態的組織活動,但對於這些要拚業績的群體而言,群體極化反而更方便管理及衝刺業績。

以營利為目的的業務公司不是傻子,為什麼激勵型的演講及課程永遠不會消失?因為好複製又有效率啊!

獨處時得到力量,還是群聚時得到力量?

卡夫卡曾經說:「我必須大量的獨處,我的成就都是基於孤獨的努力。」

韋伯斯特卻說:「人們在一起可以做出單獨一個人所不能做出的事業。」

其實兩句話都沒錯,因為有人習慣在獨處時得到力量,有人習慣在群聚時得到力量。

如果你是一個善於在獨處時找到力量的人,那麼這類互相激勵打氣的活動,就真的只是浪費精神及時間。但如果你獨處時是個沒動力的人,那麼仰賴群體活動得到些力量,也沒什麼不好,只要知道自己在作什麼就好。

但記住,只要是個咖,通常都是自動自發,不需要被別人激勵的。如果一個人永遠只能站在台下等著被激勵,就永遠不可能成為一個咖,最終該努力的只有兩件事,要嘛努力站到台上去激勵他人,要嘛努力在獨處的世界中找到自己。

紀堡記帳士事務所、紀堡管理顧問有限公司負責人。台灣科技大學管理學院博士班,中山大學公共事務管理碩士。

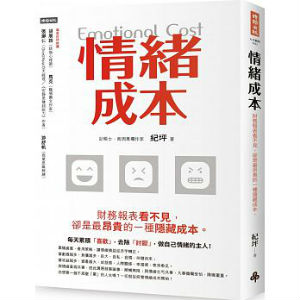

斜槓青年代表,是記帳士、公司負責人、大學兼任講師、專欄作家。把觀察當嗜好,把寫作當練習,不喜歡標準答案,喜歡把腦袋放在不同位置思考問題。文風幽默風趣,總能從隨手可得的簡單故事中,發現令人驚豔的奇妙觀點!現為《商業周刊》《天下雜誌》《今周刊》《大數聚》等網路媒體專欄作者。著有《懶經濟》《不換位置,也要換腦袋》《情緒成本》等書。

部落格:www.cboss.tw

情緒成本Emotional cost:財務報表看不見,卻是最昂貴的一種隱藏成本

每天累積「喜歡」,去除「討厭」,做自己情緒的主人!拒做情緒乞丐!

累積資產,善用策略,讓情緒損益從赤字轉正。

當虧損越多,負債越多,自大、自私、自憐,伴隨而來;

當收益越多,資產越大,成就感、人際關係、幸福感,愈來愈足。

與情緒富翁共事,彼此溝通就事論事,順暢無阻;與情緒乞丐共事,凡事擔驚受怕,障礙重重。

你想要一個不那麼「累」的人生嗎?一切就從控管情緒成本開始!