職場 | 教育趨勢

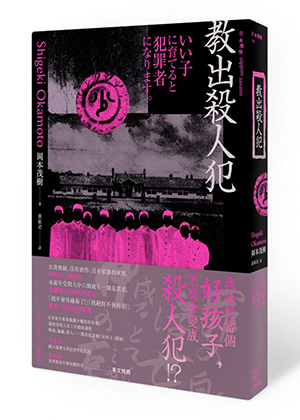

吸毒、偷竊、殺人…都是從當個「好孩子」開始!日本更生專家,揭露少年輔導院的真相

「我也想當個好孩子,怎麼會變成殺人犯!?」

日本更生專家揭露少輔院的真相,還原受刑人走上歹路的過程──吸毒、偷竊、殺人……都是從當個「好孩子」開始!

人為什麼會犯罪?關於這個問題早在 19 世紀末葉開始,即已經展開系統性的研究,主要的關注點在於犯罪原因的發現以及其法則性。至今,雖然投注了很多的研究人力,例如精神醫學、社會學、心理學等,但是整體而言,這些研究人力其實都不是「專職人員」,而是兼差的。縱或如此,百餘年來,也累積了不少的業績。大體上這些業績可以分成 3 種類。

「人為什麼會犯罪?」3 種可能的詮釋路徑

第 1 是屬於生理類的研究,例如頭蓋骨、胚胎、染色體異常、腦部病變,以及基因遺傳等。這類的研究通常都是針對特例,很難產生一般化的法則,所以雖然很吸引人,但是始終就是沒有辦法成為主流,只有在社會動盪時,被利用來合理化排除不受歡迎人物政策的功能。

第 2 類是社會情境與學習方面的研究。其研究內容,簡單而言就是說,當人處於特殊環境時,會學習解除壓力的方法,其中之一就是犯罪。不論這種說法多有道理,反對者只要提出反證說明處於同樣環境的人有不一樣的反應,那麼法則性就無法被建立起來。

至於第 3 類的主張,則有點打混了。這類的主張者認為犯罪行為是多重原因的,不管是生物原因還是社會原因,都混雜在一起。換句話說,他們認為這是一個黑箱,任誰都無法提出一個預測犯罪的標準。之所以會說這類的研究者的主張在打混,是因為他們以問答問,完全無法解決問題。

既然犯罪的原因無法究明,那麼制度對於犯罪行為的反應就是純粹的處罰了。而處罰效果的功利性思考在於:人都會怕惡害的賦加或利益的剝奪,只要對犯錯的人處罰下去,那麼他們就會怕,潛在性的犯罪人也會怕,於是社會回復安定。問題是──並不是每個犯罪人都會被抓到,投機取巧者仍舊存在。在這種思維下,不斷加重的嚴罰以及全面性取締的政策於焉產生。臺灣目前的狀況就是如此。

我想要養出好孩子,他卻成為犯罪者

然而,在國外,上述第 2 類型的研究仍然繼續發展,其結合了社會學、心理學以及精神醫學等領域的研究所得,在上一個世紀 60 年代結束巨型理論發展後,逐漸的細膩化,並開發了無數的心理治療系統。

而本書即屬於其中一脈。書中作者展現了其對於超我與自我的衝突、關係的建立、深度自我探索以及行為轉變等諸多層面的觀察,這些都是作者於實際案例中所獲得的經驗。

作者認為,行為人幼小時期的經驗會影響到其成長後的行為模式,而這個經驗的來源通常都是扶養者或教師(超我)。因為幼時不愉快的經驗,造成不斷累積的負能量,於臨界點到來時,會無法處理特殊社會環境所形成的刺激,於是做出偏差行為或犯罪,並進而在司法的反應下不斷輪迴下去。

更重要的提示是,作者認為這些幼時不愉快的經驗,並不只限於家暴或性侵等,更重要的是一些我們日常認為對應兒童時的正常態度,只要處理不當,就會產生創傷。這就是本書書名的意義所在──「我是想要養出好孩子,不料竟然教成犯罪者」。

更生第一步:成人陪伴、自我表達權

人是社會動物,生存於人際關係中,遇到困難時,必須養成率直說出自己的困擾,並適度接受他人關懷與協助的態度。作者稱此為依賴他人的撒嬌能量。「你要堅強」、「不要依賴他人」、「要有自信」、「努力就會有結果」等勵志的對應,其實僅是教導兒童必須隱藏自我原貌與慾望的壓抑而已。

傾聽、包容、接納等,才是正確的養育兒童方式。作者主張──承認與包容兒童現在的脆弱原貌,才是養成其健全人格的必要步驟。

民國 86 年臺灣修訂《少年事件處理法》的時候,我就不斷主張身陷司法的少年需要的不是責罵、究責或反省,而是成人的伴同以及自我表達權的保障。伴同可以促進安心,而安心則是自我表達的基礎。如果司法少年可以在處遇的流程中,理解到自己深層的創傷,學會表達自我,並積極尋求他人協助的話,那麼他就踏出了更生的第一步。

當我們聽到少年說「我絕對不會再犯」時,必須要戒慎恐懼。因為這句反省的話,代表他仍舊無法對他人敞開心胸,仍在自我壓抑;反倒是,如果少年說出「我不知道將來會怎樣,你能協助我嗎?」的時候,這才是成功的第一步。

愛書人來讀冊