職場 | 教育趨勢

慈善團體去偏鄉教書,除了滿足自己「當個好人」虛榮心,小孩到底學到了什麼?

談到流浪教師的時候,史英老師先開了個玩笑說自己年滿四十歲受過高等教育,所以是「流浪總統」,忽然間,大家就明白了些什麼......

流浪教師這樣的名詞,考慮的是「找工作的人」,而不是學生。

如果要應徵老師的人很多,學生和校方和社會大眾應該開心才對,因為若很多找工作的有教師資格的人,表示校方可以挑選裡面更好的,學生應該可以得到更好的教育呀!但......

過往的教育,將求學化約成這樣的程序:讀書—>找工作—>賺錢,若人們考慮的都是「找工作的那個人」,那就是教育淪落的開始。

這些過往的教育遺毒,都還在我們身上,沒有離開。

人本教育是為了播下種子,慢慢的擴散。

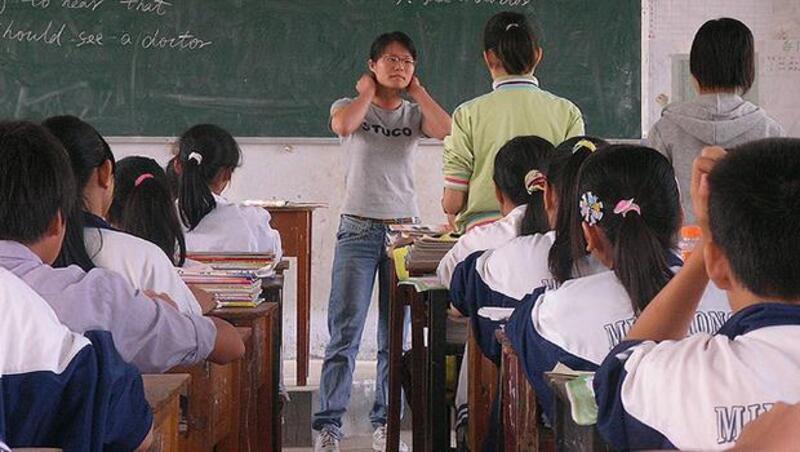

某些慈善團體到偏鄉的教學,並沒有改變教法,只是「願意去上課輔的人比較好心」。然而不改變教法,不明白孩子為何不會,最後就容易將學生學不會歸咎於「你的性向不是學術傾向」,這樣是不對的。

這是更殘忍的標籤,對孩子是二度傷害。這是漢民族的沙文主義!

再談到馬斯洛的需求理論,若需要一一滿足需求才可能創造更高層次的發展,那是否要創造一個孩子不會匱乏的環境呢?

史英老師說:馬斯洛沒有要你創造一個「絕對安全」、「絕對不會餓(生理需求)」的地方,馬斯洛只說你不要創造一個「故意讓小孩需求不滿足以讓他吃得苦中苦」的環境。

你說我們擔心小孩被慣壞。

小孩怎麼可能被慣壞?成長是這麼困難的事,一定會遇到各種困難。我們不須去考慮「要不要讓小孩有挫折」因為只要活著,他一定會遇到各種挫折。

小孩來討拍,你幹嘛跟他說「你昨天沒考好,你憑什麼來討拍」,你幹嘛不跟他說我愛你就好?

在這當下,就是該去滿足他愛的需求,而不用去跟他計較昨天的事。

但,當他有需求時,滿足他,並不代表要拿這東西去灌他啊!不是他現在不餓你硬要他吃以免未來會餓。

真正會慣壞小孩的是什麼呢?

當小孩還不覺得冷時,你就叫他加外套。

帶一個便當不夠,你叫他帶兩個。

他好不容易出戶外跑一跑,你叫他不准跑小心會跌倒。

這是溺愛。

小孩正常就會跌倒,不跌倒怎麼站起來,不跌倒怎麼長大?

不用刻意幫他安排挑戰,但也不需剝奪他的挑戰。

胎兒出生,一夕之間天地變色,舉目無親,嗷嗷待哺,人間之慘劇莫此為甚。溫度空氣都與他在母親肚子裡完全不同,而且,關於他是否要出生,沒有人問過他的意願......

詩人們說這是生之喜悅,誰記得胎兒的感受。

所以孩子怕黑、你想這點小事他怕什麼?你忘記自己曾是孩子時的感受了。

孩子有需求,就去滿足他吧,當需求一層一層被滿足,那麼你期待孩子有的「自我實現的需求」才可能會長出來。

《人本教育札記》試圖用一種較寬廣的視野和角度來解讀「教育」,在掌握台灣本土社會脈動與兼具國際視野下,將教育改革與家庭生活結合,並引導社會對人文生活環境及弱勢族群的關懷與尊重。

每期均含特別報導、教育線上的父母/教師與孩子、教育時事評析等與社會脈動、教育議題相關的討論。對校園現場的描繪、對師生授教與受教心聲的體會、對教學態度與理念的深刻反省、對人更真實的理解與整體的呈現、及對現存社會問題的探討。

《人本教育札記》不在尋求單一的共識、灌輸相同的教化規條,而是要透過辯證與自主思考,為台灣的教育開啟更多元的可能。