職場 | 教育趨勢

老師、社工師24小時為學生服務...這不是「無私奉獻」,而是「情緒過勞」!

從主舞台一路風靡到第二舞台,中央大學心理學陳永儀教授撥開大家對「情緒」的既定想像。

我們每天都有情緒,卻鮮少注意到它,甚至常聽到「你不要情緒這麼多好不好」的提醒。情緒,好像不是個好東西,非常需要人的自主管理,但真的是這樣嗎?

過往經驗影響情緒感受

根據保羅 · 艾克曼的研究,人類有六種基本情緒:高興、悲傷、生氣、恐懼、驚訝與噁心。而人們受到過往經驗的影響,對於某一些情緒能清楚辨認,某一些僅有模糊的感受。

教授舉了個華爾街高階女主管的例子。女主管長期身處男性為主的工作環境,讓她認為不宜展露恐懼與悲傷,遇到困難必須堅強示人。因為工作壓力大,找陳教授諮詢,有一次她談到與丈夫的嚴重衝突,「你的感覺是什麼?」教授問,「我除了生氣還是生氣啊,他怎麼可以這樣對我。」

長期研究情緒的教授,判斷這樣的感受與反應可能在下一次衝突時衍生更嚴重的狀況,開始協助她練習面對類似事件時,務必撥給119求救。當發生第二次爭吵,丈夫亮刀對峙,女主管因為平常的練習,猶豫幾秒後撥119避免了一樁悲劇。這位女主管的案例顯示,因為她平時不能展露被視為女性特質的恐懼與悲傷,這類情緒被長期忽視,因此遭遇問題時情緒反應多半被解讀為生氣。

教授用主題統覺測驗(Thematic Apperception Test)的方式展示下列圖片,讓大家體會經驗影響情緒反應是怎麼回事:

「你覺得這個小男生的感覺是什麼?」教授問大家。 「悲傷,小提琴壞了、不想練琴。」

「煩躁,不想練琴、想練的歌練不好、想睡覺、琴壞了不知道怎麼跟爸媽說。」

教授分享這個實驗在華裔與非裔的測驗結果,前者說:「他感覺煩躁,因為不想練琴。」後者說:「似乎很悲傷,因為沒錢買琴練。」一張中性的圖,反應出解讀者的想法、背景與經驗,看似客觀的描述,其實不然。

記憶交集創造情緒,人無真正客觀感受

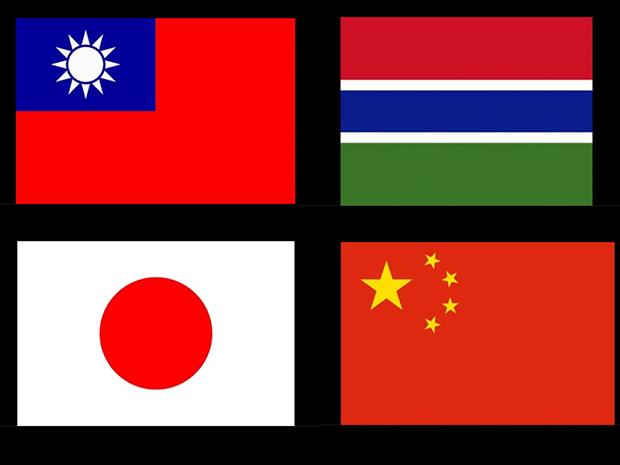

換下一張投影片,「有感覺嗎?那下一張呢?」教授問

就資訊組成來說,中華民國、甘比亞、中國、日本等國旗都應該只是色塊組合,紅色與藍色方塊、白色的圓形與三角形、黃色的星星、紅藍綠白長方形,或者就是紅色的圓。但仔細觀察自己看到這些圖像的反應,一定會有點不一樣。為什麼有些國旗你會比較有感,有些卻不會?

事件引發情緒,情緒之後才是反應,因為這些圖案有一些你的經歷在裡面,所以才會有感。人沒有真正的「客觀感受」,沒有過往的交集就沒有想法,也不會有感覺,經驗一旦發生,下一次再遇到,就不再是全然客觀的狀態。

感受情緒:從正向、中性、負向開始

「感覺」可以練習,人不可能沒有情緒,除非每一件事情都符合預期。多數時候只是因為鮮少注意,而搞不清楚自己的感受而已。情緒感知力弱當然沒有立即的危險,但卻是個體身心發展重要的一環。

人們可以透過內觀(mindfulness)知道自己的感受,能更細膩的察覺自己的喜好,進而釐清對事情的態度與應變。教授建議想要練習的朋友「問自己,你的感覺是正向的、中性的,還是負向的?大家可以在一天結束時,睡前想一下今天情緒的起伏。」

「中性」就是沒感覺,出現情緒多半會是正面或負面的狀態,內觀的時候注意什麼讓你流淚、什麼讓你開懷,不見得每一個時刻都有感受。不只正面情緒有助身心健康,負面情緒其實也可以。每個人狀況不同,沒有所謂最健康的正、負面情緒比例,只有自己最清楚對不同事情的情緒反應,最重要的就是「不刻意」。

這樣的練習也能排除情緒認知障礙:

第一步、自然接受情緒,不刻意處理,透過生理反應、周圍線索認識情緒,練習感受不同情況下是否有類似的情緒反應。

第二步、判斷情緒是正向、中性還是負面的,再逐漸細分成六種情緒。

第三步、問自己,那個當下為什麼會有如此的情緒反應,最後才細究原因。像是某一個電影片段可能讓你流淚,接著可以問自己這是正面或負面的感受,再細分是快樂、難過或討厭。

越早體驗不同情緒,彈性越大

「有心碎過的舉手?」教授問,現場只有1/3的觀眾有過,「天啊!這雖然很痛,卻是任何經驗都換不來的。」經驗感受一體兩面,就算是心碎的時刻,也會有很美好的回憶,對於記憶,人們的感受是複雜的,讓人想起腦筋急轉彎中的萊莉進入青春期時,感受也開始變得混雜,苦的經常雜揉甜美,心碎的感覺想必也是如此。面對它會比用其他事情分散注意力,還要容易克服,逃避它反而會有其他負作用。

現在大學生的交往經驗貧乏,在教授做的一份調查中,約一半大三以上學生沒有交往經驗。心碎、失敗、被拒絕的經驗都需要練習,越早體會,面對挫折的彈性越大,「我常說小朋友學滑雪最好了,因為他離地面比較近,跌跤比較不會痛。越小經歷種負面感受,越有信心可以走過。」所以我們不應該逃避那些屬於個人的寶貴情緒。

負面情緒跟失敗多少有點關係,我們對於負面情緒的排拒,是否跟社會環境對於「失敗」的否定有關?陳永儀老師認為對失敗的負面看法,壓縮我們嘗試與失敗的空間,但這樣的生活相對的也缺乏感受失敗與再成功。沒有探索的人生,少了對一些感覺的體會,其實很可惜。

情緒屬自然,不需反應過度

一位從事教育工作的觀眾詢問:「我們對情緒覺察的過往經歷是否過度關注?」教授認為作為一名社工、心理師、或是教育工作者確實有這樣的可能,處理上要分成兩塊:

1.專業判斷與個人感受要分開。許多受到表揚的教師、社工師等,他們獲獎原因經常是「無私奉獻」,將自己個人的時間與精力都投注在處理個案需求上,像是24小時的學生服務,但這其實是個人與專業混淆的現象。

2.察覺情緒與處理情緒是兩階段的事。察覺到情緒,不代表要行動,可以先持續觀察,除非經常出現變成問題,進入專業必須處理與解決的範疇,才需要積極處理。

對付負面情緒,從顧好自己開始

面對周遭朋友、家中成員的負面情緒應該怎麼處理?心理診療這種事因為太過個人,所以無法由人代為處理,不像外科醫生手術完就結束,外力迫使治療的有效程度通常不會太高。

我們雖然沒有辦法改變別人,但是人作為群聚的動物,會受到周圍外在反應的影響,「我無法改變你,但我可以改變我回應你的方式,讓你必需要回應我。就像跳舞,一個舞者的腳步改變,另外一個人也要回應。」教授建議處理他人負面情緒最好的方式就是先顧好自己,唯有自己強壯,才有餘力回應別人的情緒。

情緒,是人們生理機制中很細膩的存在,感受可以練習,還可以漸進式的練習,對自我情緒覺察越深刻,也會對自我狀態有更多理解。座談結束,陳永儀教授獲得如雷掌聲,她的分享想必對許多人來說非常受用,甚至是改變自己的開始。

TEDxTaipei

TEDxTaipei

在2009年TED開放授權後,TEDxTaipei隨之成立,由策展人許毓仁和一群年輕的朋友共同創立。四年來,每年舉辦一次大型的年會,以及數次中、小型活動。累積將近150支演講,包含舞蹈家許芳宜、極限運動家陳彥博等等,這些影片可於TEDxTaipei.com上瀏覽。

「打造華人的說故事平台」是TEDxTaipei的願景,透過發掘台灣的明日之星和在地故事,把跨領域的智慧向下紮根,讓孩子們有新的學習內容,也讓好點子遍地開花。

TEDxTaipei:留18分鐘給自己 TED是世界頂尖的知識聚會,講者透過18分鐘的短講向世界闖述他們的故事,並相互交流。TED取名自科技 (technology)、娛樂 (entertainment)、設計 (design),三個領域的交會。TEDxTaipei,致力於打造華人說故事的平台,內容從雲端科技到極限運動家陳彥博等等,應有盡有。在一天忙忙碌碌的工作後,我們邀請您留18分鐘給自己。