財經 | 產業動態

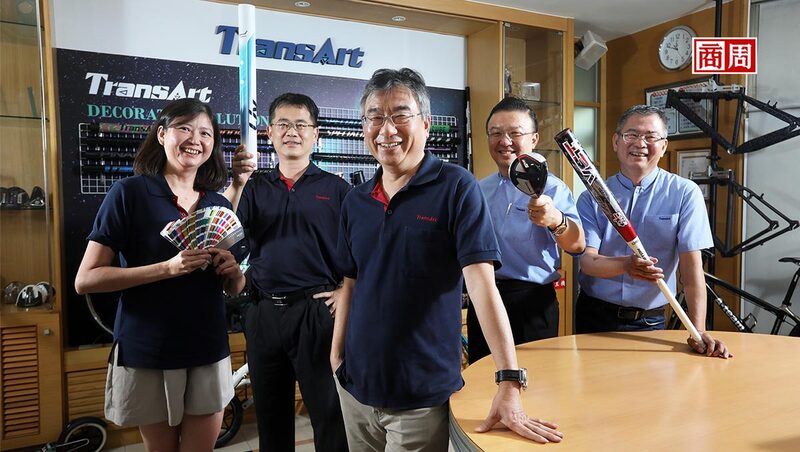

一位農夫+浴缸創業,他為養活5個孩子,做到全球自行車貼標王!

一個小貼紙公司,如何可以貼到股票上市,還成為全球自行車貼標大王?

走進台中西屯工業區政伸總部,會議室擺著各式樣品——具有溫潤感的皮革裝飾,能在燈光照射下反光的多彩圖紋,還有能讓電動自行車在黑暗中發光的紋路貼紙。

這些,都是政伸今年研發出的新商品,它可以貼在自行車與棒球棒上,出貨到全世界。每年,該公司替包含捷安特與美利達等,200個以上自行車品牌提供品牌貼標,

創辦人兼董事長洪招儀是農夫出身,33歲那年他為了養活5個孩子,在台中自家客廳做起了標籤生意。

政伸

政伸

成立:1973年

董事長:洪招儀

主要產品:貼標

成績單:2018年營收11.38億元

地位:全球最大自行車貼標王

找日本水標紙供應商,把浴室當實驗室土法煉鋼

起初,政伸和坊間許多印刷廠一樣,採用較無技術門檻的活字版印刷。特助洪國智回憶,1976年巨大創辦人劉金標找上門,告訴洪招儀,美日有在做質感較好的水標,希望政伸開發,只要做出來,就直接下單。

水標,就是將圖案印在特殊紙張上。紙張泡水5秒至10秒後,將油墨轉印到車架,丟棄紙張(最早液體媒介是酒精標,後來才進步為水),烘烤後再噴上金油,看來就像圖案直接印刷在車架上相當自然,不像自黏標籤,怎麼看都有貼紙痕跡。

水標技術的好壞在於黏著劑的技術,既要能附著在油墨,泡水後,還得牢固黏在車架上

為了做成巨大這筆生意,政伸特助洪國智透露,當時洪招儀透過結拜兄弟引薦,找到日本水標紙張供應商,買回樣品。他把自家浴室當作實驗室,土法煉鋼日夜測試,「當時台灣連水標的素材都沒有,雖然有了這張紙,但日本人也不會告訴你Know how,只能一直不斷去試黏著劑的比例,超過一年才終於做出台灣第一套水標,開始供貨給巨大,」洪國智說。

政伸總經理李煜培說:「這是踏入高技術階段的關鍵時刻,」但洪招儀的精神主張就是「永不滿足」於現況。該公司創辦47年,固定會舉辦內部審議會議,從各部門吸取靈感、接收客戶需求,每年維持開發至少10個創新專案,只要客戶有需求,他們就試。

以將金屬做成標籤,拿下專利的「鈦閃標」為例。過去,金屬標籤只能以自黏方式貼標,對自行車架來說不夠美觀,但政伸用了10年時間實驗,才發展出此技術。

世界棒壘總會認定球棒、A-Team都是它客戶

政伸成了台灣自行車產業聯盟(A-Team)唯一貼標供應商,早期跟著巨大一起成長茁壯,至少有超過7成營收來自自行車。但這,還不夠!10年前,政伸又成立部門,它想把自己的貼紙,貼在其他運動用品上。

「很多企業不願意這樣做,我馬上吃得到的東西,產能根本就不夠,怎麼會想去做那些?」李煜培說。

洪招儀這麼做,無非是想降低對自行車產業的依賴。內部員工透露,最初被分到非自行車產業的員工,「壓力相當大,訂單在哪裡都不知道。」確實,前面幾年該部門都呈現虧損,但他還是沒有放棄。他對內部說:「別把政伸定位為做貼紙的公司,政伸要成為客戶商品外觀問題的解決者。」

比如世界棒壘總會認定的賽用球棒品牌Easton,現有近9成球棒交由政伸貼標。過去,Easton球棒是直接將顏色印刷在木棒上,約莫10年前,它認為這樣的技術已無法滿足外觀需求,便找上政伸。

政伸不僅提供貼紙,還幫對方建製貼標的生產流程,確認烤箱要達幾度才會貼得漂亮;甚至引導客人使用新工藝,讓後者知道球棒的商標可以有金屬色、彩繪的表現方式。

客戶可能得多花10美元(約合新台幣306元)跟政伸買商標,但換來全新的外觀,「過去球棒一隻賣100美元,現在可以賣到500美元,」副總經理張耀元說。

47年專注做一件事情,政伸光黏著劑就有數百種組合,因應不同商品的製程高達900多種,形成新進入門檻。「過去傳統木棒,競爭者大概花3個月、半年就能學到,結合不同工藝後,競爭者得花2、3年才能做出,到時我們又加入新的元素了,」李煜培說。

靠「不滿足心態」,繳出年營收10億成績單

現在,政伸還成功吃下世界品牌、高爾夫球龍頭TaylorMade的生意,其非自行車的營收比重約24%,該公司的毛利率水準也因為差異化,能做到4成6的水準。

對客戶而言,它的價格不是最優,但因為標籤占一台車的成本只有0.5%至2%,大家會更看重其穩定出貨的價值。美利達副總經理鄭文祥直言,美利達貼標量很大、政伸出貨速度快,這讓其合作2、30年,進行很順利。

即使已成為第一,政伸還是不敢止步!自行車客戶南進,他們就跟去越南設廠;去年還花了半年淨利,買下荷蘭自行車貼標大廠。荷蘭的人工薪資昂貴,一個印刷技術員,平均新台幣140萬到150萬元年薪,「絕對不是希望創造多大獲利,(而是)藉由這樣的服務,提升布局的廣度,」行銷部協理洪慧燕說。

「越難的事,我們董事長越要去做,」李煜培說。用不滿意現狀去換未來,這就是政伸靠一張50元小貼紙,能創造10億元營收的秘密。

責任編輯:周盼儀

商周大調查

「貨到了港口,美國客戶卻說千萬別出!」川普關稅重拳:台灣出口關機中

除了每個星期四,熱騰騰準時上架的《商業周刊》以外,「商周頭條」將提供你來自商周記者第一線的採訪觀察、更即時的時事話題分析,與更深度的觀點分享。