財經 | 產業動態

Pokémon Go一夕爆紅,除了童年回憶,你該知道的還有這些原因......

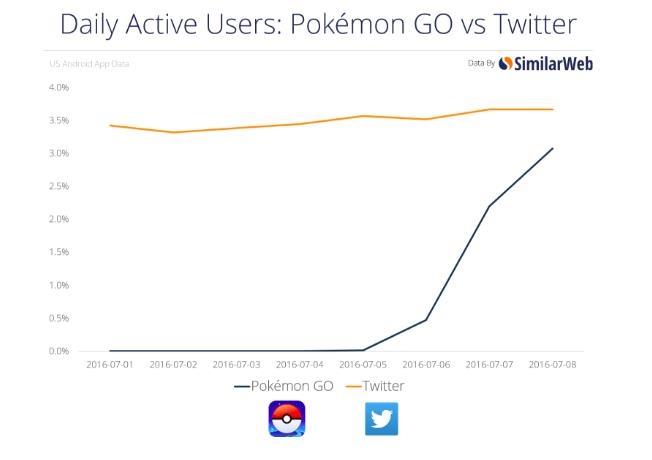

「你今天抓寶可夢了嗎?」大概是這幾天最熱門的問候語了,擴增實境遊戲 Pokémon Go 上週才上架,立刻引發了全球下載熱潮。雖然看Google Play的下載數目前只有20 餘萬,但有鑒於全球絕大多數玩家都是直接下載APK,這個數字很可能只是冰山一角而已。

根據Forbes報導,市調公司「Sensor Tower」統計全美已有超過750萬的下載量(含 iOS 與 Android,全世界因為許多地區是透過APK直接下載,難以估計下載量)。這也讓任天堂股價瞬間爆發,發布當天立即上漲 9%,昨天收漲更高達 24.52%,市值一口氣增加了75億美元。

不僅火紅到澳洲警局發表「不要進警察局抓穿山鼠」的聲明,甚至利用Pokémon搶劫、抓 Pokémon 意外發現屍體等各種社會新聞也蜂擁出現。究竟Pokémon Go在短短幾天內就會席捲全世界,讓大家紛紛跑上街只為抓寶可夢的原因到底何在?

因為它是 Pokémon 啊!

相比其他很多擴增實境遊戲,《Pokémon》本身就是家喻戶曉的任天堂金字招牌。由於Pokémon們造型可愛,充滿蒐集、捕捉、對戰與交換的樂趣,遊戲本身推出不久就受到了相當好評,在不斷加入新元素狀況下長紅至今。根據官方自行統計,從1996首代在Game Boy發佈至今,全系列25款作品全球銷售量已突破2億套,若再加上相關衍伸作則高達2億7900萬套;同時動畫也是日本國民級長青作品,從1997年至今仍在放映新作,其電影版《騎拉帝納與冰空的花束》更是創下「預售票銷量最多動畫電影」的金氏世界紀錄。對不少玩家來說 Pokémon 就是童年時「社群」的熱門話題與美好回憶。

Pokémon從Game Boy開始就充滿「行動」與「社群」元素

初代製作人田尻智(也是萬年主角小智名字的由來)曾表示,Pokémon概念起緣於日本鄉下小孩抓昆蟲並互相交換的遊戲,並希望藉由電子遊樂器材讓現代的都市小孩也能享受這種樂趣,因此想透過Game Boy便於攜帶、可互相通訊的特性,打造一款具有「收集、育成、對戰、交換」要素,充滿人際互動性的遊戲。這些要素其實就已具「互聯網時代」遊戲的基本條件,換句話說《Pokémon》本身就是「行動遊戲」的先驅,自然十分適合放在手機平台上。

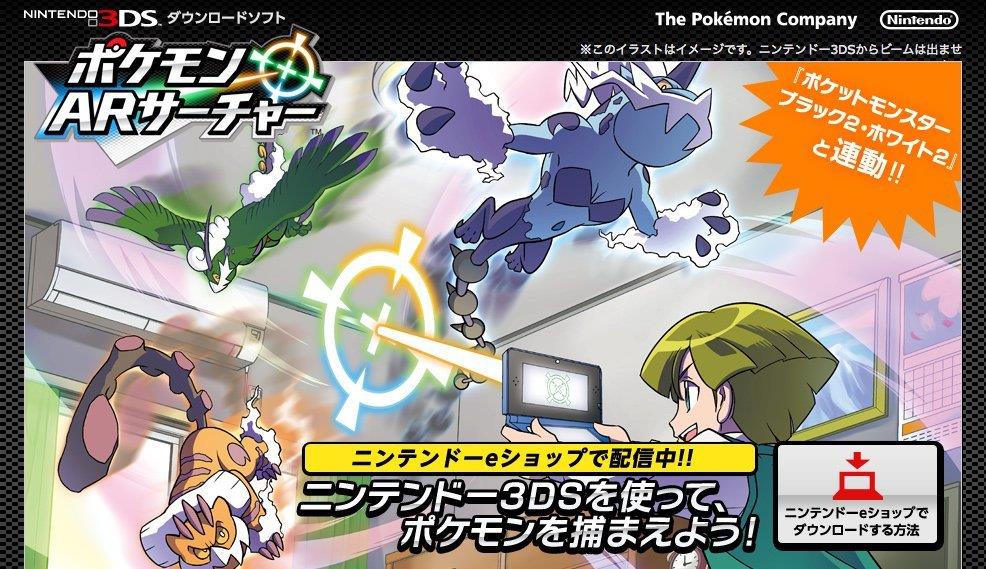

而且這也不是Pokémon系列第一次嘗試擴增實境技術了,早在2012年,任天堂就在 3DS掌機上發佈了《Pokémon AR Searcher》。這款DLC軟體可以跟當時的《Pokémon 黑白版 2》連動,玩家可以跟Pokémon Go一樣,透過3DS的鏡頭在「現實」中抓取 Pokémon,再放到《Pokémon 黑白版 2》遊玩。

背後功臣 Niantic 創辦人 John Hanke,本身就是創辦 Google Earth 的技術強者

這次Pokémon GO並非任天堂獨自開發,有關於The Pokémon Company、任天堂、 Niantic三間公司合作,跟它原本是愚人節小玩笑的詳情可以點《比 Pokemon GO 遊戲更吸引人的,是它背後這三家公司的合作》這篇文章。不過要再詳細說明的是,由Google內部創業而來,曾以開發Ingress聞名的「Niantic」其創辦人 John Hanke,同時也是 Google Earth 的創辦人,換言之Niantic本身就具有世界一流的數位圖資技術。

INSIDE這次也去信問了台灣原創,土生土長的實境手遊《怪獸社區》詢問相關技術,說明他們是透過串聯 Apple Map 的 API,再靠 GPS 定位與地標互動抓怪獸。說實在 Niantic 的基本原理可能並無二致,但最大的差異就是技術上可以獲得 Google Earth/Map 的母團隊支援,並且在玩 Pokémon GO 或 Ingress 時也會蒐集更多的地理資訊,回饋給 Google Earth/Map 讓地圖資料更加完整。

從技術上來說,Pokémon GO 雖然採用了 AR 擴增實境技術,但它的本質上是款 LBS(Location Based Service,適地性服務)遊戲,而且技術成熟,經驗豐富。

任天堂會從此把重心押在手遊嗎?

Pokémon GO在網際網路瞬間爆紅的現象確實難得一見,更何況目前只有在美國與紐澳上架,包括本命的日本與其他幾個市場都尚未正式開放。那麼,之前在本世代家用主機競賽中大幅落後,股價低迷了好一陣子的任天堂會趁這次機會大幅投入手遊領域嗎?可能還說不一定,雖然《Pokémon GO 》是已撒手人寰的任天堂前社長岩田聰念茲在茲的作品,但他本人也說過「任天堂退出硬體廠商之日,就是離開遊戲業之時」。

任天堂過去長久以來都是以硬體作為利潤「來源」的遊戲廠商。在早期 NES 與 SNES 當家的時代,任天堂靠著硬體平台壟斷性優勢,以第三方遊戲開發端的硬體授權費、卡匣製造費與投資獲利作為利潤主力(掌機市場大致也是如此);到了Wii時代後,則是靠著硬體成本較低但充滿創意的體感玩法,在主機上賺取硬體差價。

像是《超級瑪莉歐》、《薩爾達傳說》等熱門的自家遊戲,最主要的商業任務並非獲取軟體利潤(雖然也很賺),而是幫助主機獲得市場佔比。別忘了,這次也還準備發售支援硬體「Pokémon GO Plus」呢。

新任社長君島達己雖然已勾繪出大致的手遊目標:到2017年3月之前包含《Miitomo》與《Pokémon GO》在內,任天堂將預計與 DeNA 共同發佈5款手遊,但因一次性的爆紅就將遊戲開發能量全然移轉到手遊上,對京都百年老舖的任天堂來說,還是個過於激進的動作,同時手遊的利潤恐怕對任天堂來說還未能稱得上營業主力(Pokémon GO 在 App Store 與 Google Play 所產生的營收,最終只會有 10% 進入任天堂口袋,若再算進持有 The Pokémon Company 的股份也頂多 20%)。

若要用最嚴格的定義來說,《Pokémon GO》還不能算任天堂發佈的手遊,而比較像開發與硬體合作夥伴。與其說將靠手遊轉型,作者個人推測更可能的藍圖會是:任天堂將從手遊的成功,獲取多少「互聯網」經驗?而他們是否又能成功帶領玩家,重新進入新主機 NX 的懷抱?

作者簡介_Inside

作者簡介_Inside

Inside是台灣科技媒體領導品牌,成立於2009年11月底,係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展,報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

Inside是台灣科技媒體領導品牌,成立於2009年11月底,係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展,報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。