生活

守在最困難的第一線,為台灣擋下無數可能悲劇

青少年犯罪人口率居高不下,詐騙、毒品問題持續腐蝕社會,連政府單位也經常束手無策的第一線,卻有一群來自利伯他茲教育基金會與張秀菊基金會的工作人員,冒著生命危險,用智慧、耐心與愛心,將社會邊緣的孩子重新拉回正軌。

柬埔寨詐騙擄人案、小燈泡隨機殺人事件、台中夜市縱火案、桃園弒親砍頭案,一起起駭人聽聞的社會新聞案件,背後卻有共同交集的字眼:毒品。

「早在新聞爆發前,我們就提出警告,有許多孩子被脅迫到柬埔寨從事詐騙。」長期站在毒品防制第一線的利伯他茲教育基金會執行長周涵君表示,毒品和詐欺犯罪重疊率極高,藥癮者常因債務需錢孔急,只好下海從事詐欺。「毒品犯罪一直在惡化,防不慎防,光靠校園宣導已經不夠了。」

不只教他釣魚,也要陪他釣魚

最讓周涵君擔憂的是,目前坊間流行的新興毒品,是以化學方法製成,價格便宜,又難以檢測,包裝上偽裝成咖啡包、奶茶包、跳跳糖,更容易躲避查緝,潛在危害比起海洛因更為嚴重。「新興毒品經常混合多種藥物,連老鼠藥都能摻入,致死率很高,價格卻更好入手。化學合成物特別容易讓人產生幻聽、幻覺,使成癮者做出違反常理的惡行。」

周涵君打開電腦,秀出一張斷層掃描對照圖,其中吸食毒品者的大腦和正常人明顯不同,管理解決問題、衝動控制的額葉,以及與語言和長期記憶有關的顳葉,都出現受損或異常。「腦部病變的吸毒者容易產生幻覺,誤以為別人要害他,新聞上許多縱火、殺人嫌犯,被逮捕後仍然一臉不屑,讓社會大眾覺得人性怎麼變這樣?但是吸了毒就是這樣!」

「好消息是,只要停用毒品一年,大腦又會修復成接近原貌。」周涵君話鋒一轉給出希望,她說,這就是利伯他茲必須從成癮者入監到出監,全程建立起一條龍服務的原因。「當你讓藥癮者進入一個安全、拿不到毒品的環境中,他就會慢慢清醒,漸漸又能控制情緒,看見自己問題所在。」

利伯他茲的工作人員,每星期都會走訪北部各大監所,與入監藥癮者建立信任關係,並和家屬合作,在藥癮者出監後,給予全方位支持:無家可歸者,提供遮風避雨床位;希望求職者,基金會有職業證照培訓,也有自己的社會企業;藥癮再犯者,有安全的團體支持戒治空間,還有諮商師、社工師、護理師隨時從旁協助。秉持著「不只給他釣竿,教他釣魚方法,還要陪他釣一陣子魚」的耐心,每一年,利伯他茲至少可以拉回四百多名藥癮者,讓他們回歸到居住、就業的穩定狀態。

「藥癮非常難根治,復發者比更生成功者還多,有些民眾會覺得藥癮者咎由自取,不需要同情,但我們能救回一個是一個,否則社會問題會更嚴重,許多車禍事件其實也是吸毒吸到茫造成的。」周涵君語重心長道:「再者,如果讓藥癮者繼續用藥,積蓄花光了,大多都會走向販毒,如此一來,毒品問題就會像老鼠會一樣越滾越大,絕對不能置之不理。」

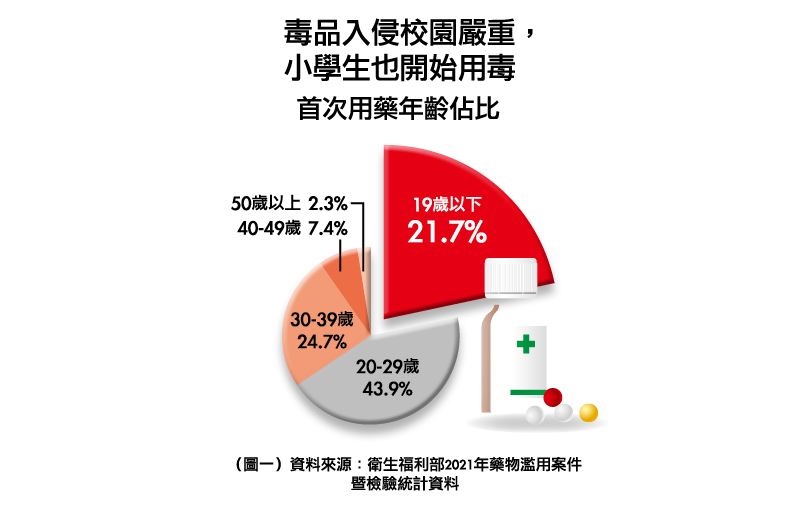

周涵君見過無數誤入藥癮歧途者,有必須不斷熬夜的工程師,有壓力沉重的大學生,也有被人設局陷害性侵、自暴自棄的荳蔻少女,最多則來自失能、破碎的原生家庭。衛福部調查,兩成左右藥癮者,二十歲不到就染上毒癮(見圖一),但周涵君從第一線經驗判斷,該數據可能還嚴重低估,現在已有不少比例的孩子,在小學就受騙用毒。這些人的用藥原因不盡然情有可原,但也不是全然萬惡不赦。若是遇到合適機會,他們也有可能從被幫助的人,轉身幫助別人。

更生人入監輔導,更易取得信任

一年多前,在傳善獎穿針引線下,利伯他茲的「修繕特攻隊」成立了,一群學會電工、泥作等技術的藥癮更生人,開始走入弱勢族群家中,從更換燈具、疏通馬桶,到粉刷牆壁、修理熱水器等等,全都一手包辦。周涵君從他們身上發現,獨居老人一句感謝,就能讓更生人閃閃眼睛發亮,也讓家人和社區看見他們的改變。未來在傳善獎支持下,利伯他茲打算延伸服務能量到北、中、南各地,讓更多可能侵害社會的「負數」,變成貢獻社會的「正數」。

如今利伯他茲雇用的員工中,高達三分之一就是藥癮更生人,在這些重新出發的人之中,有一位是1986年出生的賴星旭,他曾經兩度入獄,前後被關了將近12年,現在成了利伯他茲社工的一員。

「第二次出獄後,我下定決心不要再吸毒,但是關了那麼久,出外後覺得自己好像被社會淘汰了。」賴星旭說,這樣一個自卑的自己,在利伯他茲看到其他青少年孜孜矻矻工作的身影,突然一陣空虛感襲來,為了虛擲的人生嚎啕大哭。悔過之後,賴星旭在基金會鼓勵下重拾書本,以同等學歷考上台北大學社工系,決定要以過來人的身份,走進監所幫助那些被毒品綑綁的人。

上課以外的日子,賴星旭馬不停蹄地像是要將失去的人生給彌補回來,每週都在基隆、新店、宜蘭等地的戒治機構來回奔波。一切都看在眼裏的周涵君說道,更生人入監輔導的成效,往往比一般社工還要好,她形容賴星旭很有使命感,越難的監所越要去挑戰。對此,賴星旭淡然答道:「我雖然不是在監所出生,但可以說是在監所長大的孩子,當年的我如果有被接住,或許就不用關那麼久,現在我也想讓其他藥癮者知道,改變雖然不容易,但只要你想回頭,我們會一直在這裡等你。」

輔導失家兒少,從煮飯洗衣開始學起

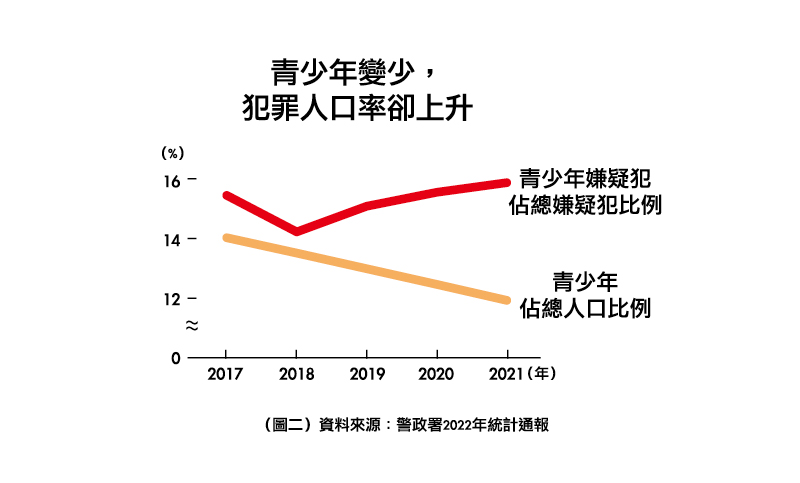

根據警政署統計,截至2021年底為止,台灣12歲以上、未滿24歲的青少年人口,過去五年銳減超過五十萬人,可是青少年嫌疑犯人數,卻一直穩定維持在四萬人以上,換句話說,若是依比例換算,在少子化的台灣,青少年的犯罪人口率不減反升(見圖二),其中又以詐欺和毒品犯罪高居前二。

在台中石岡近郊,有一處沙連墩戶外冒險學校,經常有一群特殊的青少年,來此學習攀樹、垂降、溜索等技巧。他們有些菸不離手,有些面露凶光,有些服裝酸臭,有些眼神茫然,少數共通之處,是身材幾乎都比同齡人瘦削,長期的作息失調,加上營養不良,讓他們的身體狀況都不盡理想。

這處戶外空間是張秀菊基金會的秘密基地,每一支木樁跟繩索,每一組炊具跟帳篷,都藏著同仁們想要翻轉青少年問題的一番苦心。

基金會從2005年起,就一路協助安置家庭發生變故,或是遭受家暴、性侵、遺棄等問題的青少年。在基金會已經服務十三年的社會工作部主任彭俊雄表示:「失家青少年往往來自有問題的原生家庭,從小沒人盯功課,有些連大字都不識幾個,看到書本就想睡覺,要求他們好好唸書是奢望。因此,創辦人跑去美國學習冒險體驗教育,想透過戶外活動帶孩子們從動手當中學習。」

學些什麼呢?彭俊雄說,最基本的就是自理生活和解決問題的能力,從怎麼煮飯、怎麼洗澡、怎麼聰明用手機,通通都需要教。

「我們安置的孩子,不分大小都要輪流備餐,所以離開基金會自立後,每個都知道怎麼用瓦斯爐煮飯,而且不會燒焦。」彭俊雄説,「一開始訓練時,孩子們會抱怨自己不會煮飯,輔導員就要求他們拿出手機上網學,不會注音的人,呼叫Siri幫忙也行,用意是訓練他們學會用手機搜尋的能力,知道手機除了聊天、打電動外,還能幫上很多忙。」

不只煮飯,彭俊雄印象深刻,有名男孩身上總有股異味,讓安置機構同儕避之唯恐不及,追查後才發現,原來孩子從小寄人籬下,總是穿著衣服洗澡,三兩下就沖完,就怕浪費水而挨罵。「煮飯、洗澡都不難,只是這些孩子的原生家庭都沒有教,學校也不會教,但他們其實學得很快,一旦有人指導,這些基礎的家教、身教,就可以幫助他們未來建立家庭時,知道怎麼教養下一代,不讓問題落入惡性循環。」

營造家庭溫暖,下一代不再複製錯誤

在安置機構學習生活技能、規律作息和品格教育後,這些失家青少年還會被帶入沙連墩戶外冒險學校,度過週末和寒暑假。「基金會做的是知識以外的教育,來到沙連墩,就連除草、撿垃圾,都是生活訓練的一部分。」彭俊雄説:「戶外教學時,我們會將風險交代清楚。孩子們要學會自己打繩結,攀上高空或是垂降下來,都靠它來保護自己。過去課業表現不佳的青少年,只要能夠克服恐懼,很容易快速取得成就感,學會解決問題的能力。」

這套做法成效顯著,沒幾年就引起法院、少輔會、少年警察隊等單位興趣,將手中列管的行為偏差、高關懷青少年,也送來沙連墩接受訓練。「我們發現從國中中輟生做起,長期成效最好,這階段的孩子仍然有義務教育可以強制約束,在他還不夠大尾、還沒嚐到詐騙、販毒甜頭前,就要積極投入輔導。」彭俊雄表示,這群幾乎被教育體制放棄的孩子,大約有一半可以完成三個月完整訓練,八成在結訓後能穩定升學或就業,剩下兩成沒有導回正軌者,未必就是失敗,先前的朝夕相處已經建立信任關係,「他們想回頭時,往往先找上我們,而不是去找幫派大哥。」

十多年下來,已有超過三千名孩子接受過基金會輔導,許多人浪子回頭後闖出一片天空:有人經營手機維修有成,開了數家連鎖店;也有人半工半讀,重拾書本考上了研究所;更多人在安身立命工作,人生不再漂泊。尤其難得的是,許多過來人小有成就後,常常主動提供職缺和實習機會給後進的失家青少年,建立起了善的循環。

體驗教育讓不愛讀書的失家兒和中輟生,找到再出發的動力,為了將這些經驗傳承出去,基金會計劃將教材與教具模組化,讓不同縣市的相關機構也能複製執行,這份努力獲得傳善獎肯定,接下來將會協助讓更多弱勢青少年得以參與冒險體驗教育的輔導。

孩子們在沙連墩增進了自信、體能,還有挫折容忍力,比起這些能力更重要的,是基金會為他們創造了一個「家」,結訓時,許多孩子的感動不是學會煮飯,更是因為「這輩子從來沒有像現在這樣,如同真正的家庭,所有人可以坐在一起好好吃飯、好好聊天。」當孩子們知道家的溫暖後,未來就有機會不再複製上一代的錯誤。

一度走偏的孩子,因爲張秀菊基金會的幫助,從此不再沉淪;曾受毒品控制的藥癮者,也在利伯他茲教育基金會協助下,不再重蹈覆轍。曾經的社會負數,一一變成正數,台灣社會於是又點亮了一盞接一盞的共好明燈。

第八屆傳善獎得獎機構

第八屆傳善獎得獎機構

● 雅文兒童聽語文教基金會

● 張秀菊基金會

● 永信松柏園老人養護中心

● 夢想之家教育基金會

● One-Forty

● 台灣肯納自閉症基金會

● 利伯他茲教育基金會

● 脊髓損傷基金會

更多得獎機構介紹,請上傳善獎官網