焦點 | 時事分析

候選人打團結、經濟或兩岸牌,真的有用嗎?政治系助理教授,破解台灣3大選舉票房保證

每到選舉,不管你關不關心,總會聽到許多選舉語言。新聞分析所說的「團結牌」,「經濟牌」,「安定/兩岸牌」,是什麼意思?對選舉有什麼影響?「含淚投票」又是哪一招?

在歷經多次民主選舉之後,關心政治的選民大概每個人都能說出一套自己對選舉的分析。不過,以上所說的選舉策略,背後都有理論基礎,本文透過對選舉行為研究的回顧來分析台灣選舉中所觀察到的現象,希望用簡單的方式來幫大家了解這些選舉招數,看看它們是怎麼產生的,又到底有沒有效?

投票的時候選民在想什麼?台灣的三大選舉票房保證!

一直以來,台灣的藍綠兩黨甚至一般民眾,都普遍認為三大選舉票房保證是政黨傾向、統獨立場與國家認同。(註1) 根據這個認知,我們可以在選戰中看到:要爭取政黨支持者,就會打出「團結牌」;要爭取台商或擔心大陸生意會跑掉的選民,就強調「兩岸牌」;遇到了深綠或深藍選民,打出「國家認同牌」就沒錯。

的確,最簡單的推論就是這樣,但你可能不知道其實這些策略都是經過縝密計畫的。

既然大家對各種選舉策略都「略懂、略懂」,不妨將這些策略跟選舉行為的理論結合一下,進一步去了解選舉,解讀選戰策略。要知道,一場選戰不論層級,競選經費支出少則數百萬,多則上億。每一個策略都與花費有關,除了少數極為富裕的候選人可以不按牌理出牌之外,大部分競選團隊都會試圖用最少的花費爭取最多的支持。換句話說,本文所討論的重點就是選戰中的「牌理」。

「團結牌」是要誰團結?選戰中的社會心理學

聽過「團結牌」嗎?看過造勢大會上藍綠兩黨訴諸各自的支持者要團結吧?還有「統獨牌」和「族群牌」應該也不陌生!這些策略其實都是源自於社會心理學的研究,基本目的都是在爭取有特定政黨傾向的選民支持。

2012 年的總統選舉,我們看到尋求連任的馬英九總統和國民黨的支持度跌到了新的低點,有人認為選舉結果仍然是馬總統連任成功的最重要原因就是國民黨的「團結牌」加上「兩岸穩定牌」,這些社會心理學的變數決定了 2012 年的結果。

不過,如果我們仔細分析一下,馬總統勝選的票數差距從 2008 年大勝 221 萬票到 2012 年不到 80 萬票的小勝,如果僅用政黨或是與政黨相關的議題立場來解釋,恐怕難以說明在短短四年間,為何有超過 140 萬人改變了他們的政黨支持或立場。

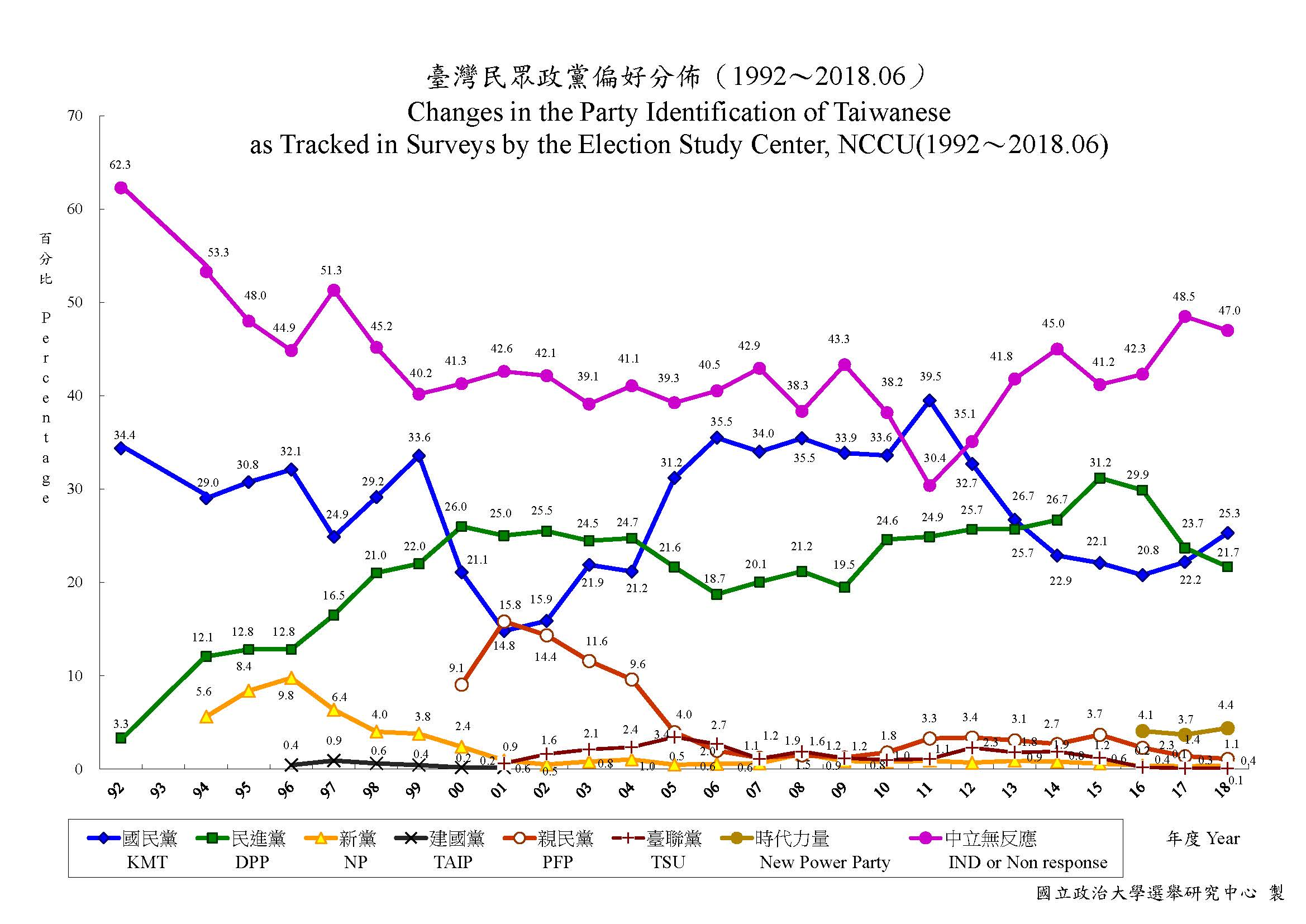

如果 2012 年的總統選舉還不足以讓你相信「政黨牌」不再那麼有效,那 2014 年選舉的結果應該更具有說服力。想想看,如果相信選舉都是政黨對決,要怎麼解釋 2014 年的九合一選舉?根據政大選研中心的政黨支持度調查(參見圖一),真正具有堅定政黨傾向的選民其實只占全體民眾的 55%~60%,將近四成的選民並沒有強烈政黨色彩的。

從這個角度來說,如果政黨真的是選民做出決定的主要原因,就算這次九合一選舉各地60%~70% 的投票率全都是出自有政黨色彩的選民,選舉結果應該是五五波而不是我們看到的一面倒。

換句話說,單憑政黨支持來判斷選舉結果,討論藍綠版圖變化、泛藍整合失敗等等聽起來好像有道理的說法,其實不過是事後諸葛,看結果找原因而已。

「兩岸/安定牌」有效嗎?議題投票的理性選民有多少

在選舉中,我們的確會看到某些人對特定議題非常重視,例如,有人會重視候選人的統獨立場,有人會注意候選人如何解決社會財富分配不均的問題。像這樣透過自己和候選人/政黨在議題立場之間的距離來決定投給誰,便是所謂的議題型投票。

與密西根學派從社會心理學出發的角度不同,議題型投票的討論源自於經濟學的理性選擇概念。以理性選擇為立論基礎的經濟學者唐恩斯率先提出「空間投票理論」來解釋這一類型的投票方式,認為選民的投票行為是經過判斷所做的理性決定。

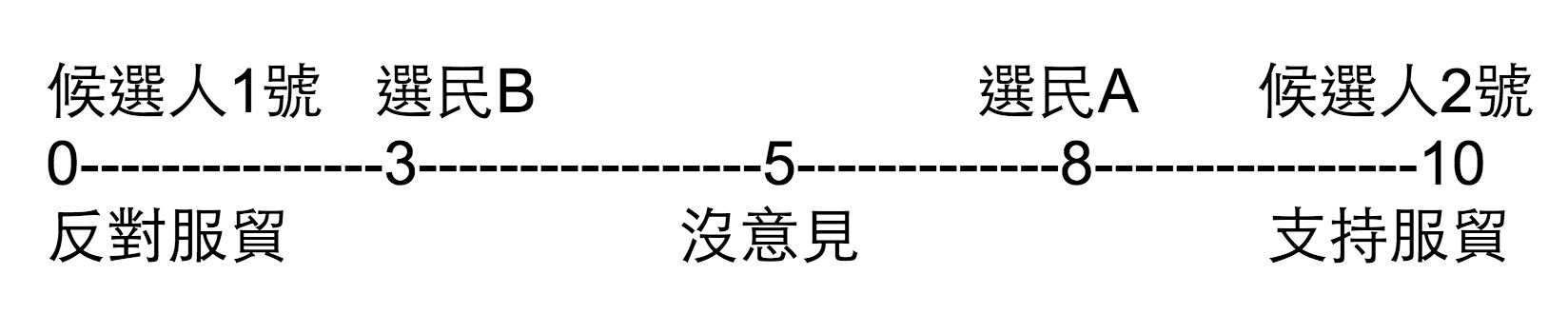

用大家比較熟悉的「服貿」議題來舉例,如果支持服貿協議的程度以0~10分來區分,0分是極度不支持簽訂服貿,10分是極度支持,某選民 A認為自己對服貿議題的立場是偏向支持的8分,而選民B對此一議題的立場是比較傾向不支持的3分。

此時,如果候選人1號的政策主張是反服貿的0分,而候選人2號是支持簽署服貿的10分,根據空間投票的推論,因為選民認為候選人在當選之後所採取的政策會為自己的未來帶來影響,所以支持立場離自己較接近的一個候選人,是相對安全也合理的做法(參考圖二),也就是說選民 A 將會投給2號,而選民 B 會投給1號。

如果純粹從哪些具有立場的議題對選舉有影響力來說,實證經驗顯示台灣選民對經濟發展、統獨立場以及財富分配這三個議題最為重視。(註2) 不過,看到這裡,你會不會覺得像「支不支持服貿」這樣的經濟發展相關議題,大家的立場其實跟自己支持的政黨有關。

的確,過去的研究發現,台灣選民對各種議題的立場與自己的政黨傾向呈現高度相關。不論是何種議題,統獨立場也好,福利政策也罷,選民的議題立場總是取決於選民自己的政黨傾向。

簡單來說,隨機問一個台灣選民的議題立場和哪一黨對同一議題的表現比較好,往往答案會跟問他支持哪一個政黨大同小異。如此一來,我們可以推論,所謂的「議題牌」其實不會比「政黨牌」高明多少,對刺激選票的效果差別不大。

全民拼經濟,大絕招「經濟牌」失效?

相較於其他議題在不同選舉中的重要性可能不同,經濟發展這個主題在全世界的大小選舉中總是占有最重要的地位。

對「經濟投票」最簡單的解釋就是,經濟好的時候,大家會想繼續支持並且以選票來獎勵執政黨,經濟不好的時候就會出現對執政黨的懲罰心態。(註3) 實證研究發現,在全世界各地的民主國家都有類似的經濟投票現象。既然經濟表現可以決定選民的選擇,在全民拼經濟的台灣,打出「經濟發展牌」似乎是再合理不過的策略。不過,從 2014年的選舉來看,國民黨打出的「經濟牌」好像沒什麼效果。為什麼經濟牌被國民黨看成是大絕招,又為什麼會失效呢?

根據台灣選舉與民主化調查的資料顯示,在2008年和2012年的選舉中,各有45.4%和40.3%的選民認為經濟發展是台灣最重要的議題,其中,2008年認為國民黨比民進黨更能處理經濟問題的民眾占了52.5%,2012年也有51.2%。

看到這樣的數據,如果你是國民黨的操盤手,當然會認為經濟牌對自己有利。不過,這樣的調查反映的只是民眾當下的整體感受,別忘了這種整體感受還包括選民對台灣經濟起飛年代的既定印象。當經濟大環境不利於執政黨,而民眾普遍對執政表現又極為不滿的情況下,仍然深信經濟牌還是自己的絕招,挫敗的選舉結果其實不令人意外!

另外,從台灣過去的選舉經驗中可以發現,經濟因素對台灣的選舉結果有時候有影響,有時候則不然。2008年的總統選舉,因為選民對陳水扁政府經濟表現的印象不佳,使得大家將經濟發展作為投票決定的關鍵考量;到了2012年,馬政府的經濟發展表現也不理想,單用經濟發展來解釋選民為何投給馬英九總統似乎不太有道理。

其實,「經濟牌」並不是沒有效果,只是在台灣的選舉環境中,「經濟牌」從來不是穩定好用的策略。

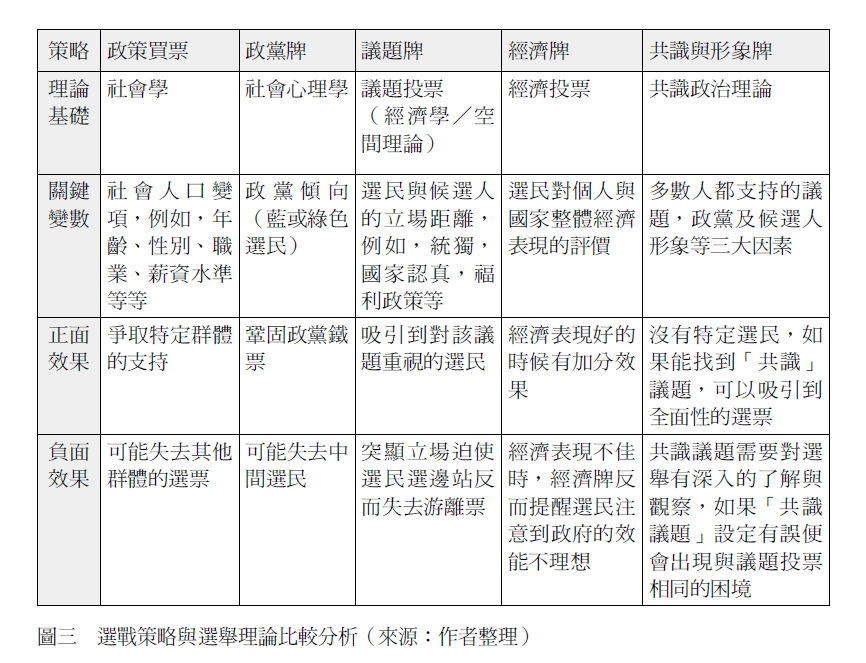

本文透過對選戰策略與投票行為研究的交叉討論,來解釋選舉的熱鬧之處,更希望能為讀者點出門道。在此將上述的討論,整理成簡單的比較表,希望將來面對不同的選舉花招時,大家能更有智慧地分析選情,看穿選戰中各家出牌的道理,不再輕易地被影響,更別再「含淚投票」!

---

註1:每次選舉過程中總會因為候選人或是時事的變化,出現不同的議題,例如候選人的清廉度在某一年選舉中可能特別被重視,卻在另一年的選舉裡,因為所有候選人都沒有這樣的問題,反而變得一點都不重要。根據過去的研究,學術界歸納出影響台灣選舉的三大傳統因素:政黨傾向、統獨立場與國家認同。相較於每次選舉中會出現的特定議題,這三項傳統因素在每次選舉中的比重即使有所變化,卻從來不會被忽略。

註2:除了傳統的三大因素之外,在每次選舉過程中,候選人也會試圖將選戰焦點放在對自己有利的特定議題上,目的是希望選民能看到自己的優勢。然而,研究發現,只有部分議題能吸引選民注意。請參考盛杏湲(2010)。

註3:經濟投票理論是目前最被學界認同的理論,政治學界透過對不同民主國家的選舉研究,證實了不論任何國家的選民,都會根據自己對經濟生活的滿意程度,做出選舉時的判斷依據。

書籍簡介_菜市場政治學:選舉專號

書籍簡介_菜市場政治學:選舉專號

作者:菜市場政治學共同編輯群

出版社:左岸文化

出版日期:2018/09/05

作者簡介_菜市場政治學共同編輯群

菜市場政治學共同編輯群:王宏恩、王奕婷、沈智新、陳方隅、陳亮宇、許韋婷、許慈育、黃兆年、蔡榮峰、顏維婷、蘇慶軒(依筆劃排列)

不同於「芭樂人類學」、「巷仔口社會學」、「歷史學柑仔店」三個共筆部落格都是由老師組成,「菜市場政治學」的運作全部是學生自己來。作者群基本上是政治學研究生,有碩士/碩士生,博士生,也有拿到學位、剛找到教職的。編輯群散布在世界各地,成立之初甚至只有一個人在台灣,到現在也還是有將近半數的人在世界各地,所以都是透過網路進行作業。一開始創立時,並非彼此認識,截至目前為止,也還沒有全部見過彼此。

商周大調查

回到辦公室上班的Z世代,開始流行「裝忙」

蒐羅與財經、職場、生活相關書籍內容介紹及書摘,協助讀者快速閱讀書籍精彩內容。